비석

광주광역시 서구문화원에서 소개하는 광주의 역사, 문화, 자연, 인물의 이야기 입니다.

광주광역시서구문화원에서는 광주와 관련된 다양한 역사,문화 이야기를 발굴 수집하여 각 분야별로 소개하고 있습니다.

총 344건

-

- 전읍장묵암장안섭기적비

- 광주시 서구 세하동 동하마을 만귀정 입구 도로변이 전읍장묵암장안섭기적비前邑長默菴長安燮紀跡碑는 송정읍장으로 있으면서 지역발전에 기여한 공로를 기록해 1954년(단기 4287년)에 세웠다.대표적인 일화는 단돈 당시 70원으로 광산구 청사 부지를 확보했다는 것이다. 옛 광산구 청사는 일제 강점기 때 동양척식주식회사의 곡물보관창고였다. 1935년 10월 광산군이 광주시에서 분리되었지만 군 청사를 마련하지 못해 당시 광산군청사는 광주시 동구 대의동(옛 국세청 자리)으로부터 14년간을 옮겨오지 못했다. 이래서 생활상의 불편에 시달린 민원은 들끓고 군민의 불같은 여망에 따라 군청사 이전추진회가 결성되었다. 위원회 간부들이 동분서주한 결과 건축비는 겨우 보조를 통해 마련했지만 부지는 자체에서 해결하라는 것이었다. 해방 직후 혼란기에 1,000여평이 넘는 토지의 구입자금 마련의 길은 짙은 안개속처럼 막연하기만 했다. 그래서 눈독을 들인 것이 지금의 자리였다. 그때 동양척식회사는 신한공사로 개칭되어 엄존하고 있었다. 당시 추진위원장으로 있던 정순조(제2대 국회의원)와 당시 송정읍장인 장안섭은 신한공사 전남책임자인 김흥우를 찾았다. 그 세사람은 서로 호형호제하는 절친한 사이였다. 김흥우는 일제강점기 때도 한국인으로서는 드물게 그 계통에서 현직을 지낸 학식과 덕망을 겸비한 인물로서 성품도 호탕한 쾌걸이었다. 교섭은 단 한번의 만남으로 해결됐다. 김흥우가 말하길 "국민을 위하는 좋은 일에 민족착취기관의 재산을 내놓는데 무슨 주저가 있겠느냐."는 것이었다. 이래서 목조창고 수동(내부만을 개조, 오랫동안 군청사로 사용함)을 포함한 '金싸라기'같은 땅 천여평이 광산군 재산으로 거저 얻어진 것이다. 그 사례는 청주 한병(그때 시가 70원), 그것을 들고간 두 사람을 맞아 김흥우가 대접한 '안주값'은 그집에서 내놓은 청주 세병값을 합해 1,800원이었다고 한다. 2019.1.6. 수정

- 2018-11-20 | NO.89

-

- 전의관박태용시혜불망비, 의관국재박공유적비

- 광주시 남구 노대동 5271965년, 1978년광주시 남구 노대동 801965년, 1978년박태용 시혜불망비오 유적비는 노대마을 입구에 있다. 노대동 휴먼시아아파트7단지에서 화순방향으로 가는 길목의 노대마을 입구 상가(식당) 끝 석축 위에 세워져 있다. 원래의 비는 '前議官朴台鏞施惠不忘碑'이며 임술년(1922) 10월에 유사 최성좌 김윤홍 서우섭의 이름으로 세워졌다. 시혜불망비 앞면에 적힌 글귀는 秋熟監O 惟精惟O 咸曰嗟哉 是父是子 非今伊始 自公先人 玆庸代石 勒功祀事이다.이 비는 마모가 심하여 다시 건립된 비는 '議官菊齋朴公遺蹟碑'로 을사년(1965) 봄에 파평 윤기중의 찬과 무오년(1978) 봄에 여산 송하영의 글씨로 밀양박씨 문중에서 세웠다.유적비에 새겨진은 명문은 다음과 같다.宗己巳十二月八日生公于光州孝德洞公性至孝以孝廉薦除宜陵參奉妣利川徐氏有婦德以高諱璣彦俱贈秩考諱貞寶號松湖師事蘆沙奇先生洛鄕子孫遂爲湖南人高祖諱裁明曾祖諱泰成祖元於公十一代祖也三傳諱承軍穹至兵郞歛跡出於密城君諱彦忱李朝文景公馬谷林先生諱忠公諱永日名台鏞字聖彬菊齊其號也密陽之朴氏自幼有懷獻之異稱長益勤子職晨昏定省扶持抑搔如小學之儀及所內外艱衰毁骨立朔竪必拜豈不以祈寒著雨廢服關亦如之公人歲隨塾師登山見衆草求之咸育乃乎句曰士德至厚不獻惡草生師奇之曰此兒必以德名世也且有文才不喜著述曰人無操行而徒尙文飾反不學之爲愈也嘗於亂徒劫掠四隣猝入公家問其姓名相戒羅拜曰早知先生之宅何敢至此衆皆謝之公亦善諭而資厚之家勢饒富常以勤儉守成田地之借人耕者遍在四方秋期權租必縮量每當佳節以栗米施與貧乏者或有貸者欣然應之及其還償不受邊利或有不値者亦不介意嘗涉獵醫書人有告病者輒藥而救之賓明滿座雖累月留連者侍之如初或有老病無歸者衣食之藥餌之俾得安過其愛人接物類多如此鄕黨之人論資善家必推公爲首頌德立石相望閭里 高宗癸巳以德行薦溫陵參奉丁酉陞資中樞院議官乙酉洪萬植諸公殉節設位哭之及屋社不關世事飮酒自放遂命諸子就學於當世碩德曰勿梁倭賊洋夷之敎只作吾儒之讀書鬼而己尤可見公之志操也 以辛巳閏六月十四日歿享年七十三訃音所至親戚知舊齎咨執紼者數百人墓光州孝德洞老大村井上嶝卯坐配大邱裵氏己巳生庚子六月十一日卒墓和順細良里深洞巽坐有二女適金海金甲錫全州李源植繼配光山金氏戊子生五衛將士行女有淑德克宜家人辛巳閏六月二十六日卒墓光州老大新基後麓巳坐擧二男三女長曰東煥次曰東柱女適咸安尹錫表光山金鍾斌耽津崔奇泳孫曰魯甲魯乙魯春魯雄長房出曰魯祥魯吉魯豊魯忠次房出曾玄不錄曰金君亨在以貞齋尹泳琪所撰行狀來曰吾與公之二胤東柱遊者四十餘載情均骨肉而詳公之德行也願惠以大筆揄揚余於金君交之有舊而吾黨中慷慨士也且尹公在魯勝之誼其風流志尙尤可槪巳則其言俱可徵辭之不獲銘曰道君子爲善告人薦聞于朝望重於隣某山某水尙孝故里維桑維梓積德遺址卓彼懿蹟俾也可忘有石斯語百世流芳光復後二十一年 乙巳墓春 忠南魯城 坡平 尹器重 撰 戊午仲春 全北金堤 礪山 宋河英 書

- 2018-06-10 | NO.88

-

- 전참봉정락교시혜비

- 광주시 서구 화정로309번길 45(농성동)극락, 서창, 송정, 동곡, 하남, 비아 면 등 6개 면의 소작인 일동이 1937년 2월 세운 ‘전참봉정공낙교시혜비’가 서있다. 비문에는 “배를 두드리며 격양가를 부르는 그 풍족한 재벌 마음에 들었네. 빈민구호의 방법을 찾아 공정한 처리로 가감하였네. 원근에 은혜를 베풀어 칭송이 서로 다름이 없었다. 한 조각 좋은 빗돌을 세우니 우리나라에 길이 빛나리”라고 적혀 있다. 전 참봉 정락교鄭洛敎 시혜비施惠碑는 서구 농성동 농성공원에 있다. 정락교(1863~1938)는 양림동의 큰 부자로 알려져 있는데 사직공원 올라가는 길목 양림동 파출소 뒤 동산에 1932년 양파정을 중건했다. 정락교는 세상을 떠난 광주의 이름난 부호이다. 본관은 온양이며 호는 양파(楊波)이다. 광주 남구 양림동 출신이다. 광주 일원에 많은 농토가 있어 이를 관리하기 위한 ㈜양파농장을 경영하였으며 시문과 문학에도 조예가 깊었다. 광주에서는 구전으로 당시 사동의 최명구(崔命龜)가 1만석꾼 부자고 호남동 현준호가 7천석, 정낙교가 6천석 부자였다는 말이 전해지고 있을 만큼 광주에서 손꼽히는 부자였다. 1914년 양림동 언덕에 광주천을 굽어보는 곳에 양파정을 지었는데 1932년 중건한 뒤 광주에 기증했다. 양파정은 정면 3칸, 측면 2칸, 팔작지붕이며, 바닥은 나무마루가 아닌 시멘트가 깔려 있다. 그는 이 정자에서 매년 전국 한시대회를 열어 양파정 시단을 형성하였다. 그가 정자를 짓고 쓴 기문에는 ‘초목과 다름없는 나이가 어언 오십 일세의 노년기를 맞이하게 되어 자기 스스로 깊이 탄식하며 말하기를 만일 이처럼 특별한 결심이 없이 하루하루의 세월을 보낸다면 외로운 이 몸이 세상의 세고에 골몰하는 하나의 늙은이로 전락하고 만다는 것을 스스로 깨달았다. 이는 다름 아닌 혼란한 모든 세상사를 깨끗이 잊고 이 몸을 이곳에 길들여 나의 노년을 마치려는 나름대로의 깊은 계획이 있었기 때문이다. 참으로 평생의 숙원을 이룩한 다행한 일이 아닐 수 없다. 오늘 이 시간부터 나의 뜻에 따라 꽃을 가꾸고 나무를 심으며 물가에 낚시하고 산천을 돌아다니며 자유로운 취미를 만끽할 수 있고 또 여러 벗들과 술잔을 기울이고 시를 읊으며 각자의 뜻에 따라 각자의 즐거움을 느끼는 행복한 나날을 보낼 수 있게 되었다 하였다’고 적고 있다. 양파정은 지역문인들의 사랑방이었을 뿐 아니라 소년운동의 발상지이기도 하다. 일제강점기에 식민지로부터 벗어나기 위해 광주 소년들이 모여 일으킨 한국소년운동 출발지가 양파정이다. 서구 농성동 농성광장에는 광산군 극락, 서창, 송정, 동곡, 하남, 비아 면 등 6개 면의 소작인 일동이 1937년 2월 세운 ‘전참봉정공낙교시혜비’가 서있다. 비문에는 다음과 같은 글이 있다. 惠及避邇 頌無異同 혜급피이 송무이동 원근각지에 은혜가 미치어 누구나 칭송하는 일이 다름없어賑恤有方 加減執中 진휼유방 가감집중 흉년에 가난한 백성을 도와주니 공정하게 베풀도다.擊壤鼓腹 宜其素封 격양고복 의기소봉 격양가 부르며 배부른 것은 재물을 베푼 군자의 덕이니一片樂石 光于海東 일편락석 광우해동 한 조각 좋은 빗돌을 세워 우리나라에 길이 빛나리라.[수정]2019.4.23.

- 2018-05-25 | NO.87

-

- 정덕채 시비

- 서구 마재로3 마재근린공원서강 정덕채(1915~1994)는 나주 노안면 출신으로 중앙고보(1936)를 거쳐 대구사범학교를 수료(1937)했다. 1969년 한국시단과 한국시원, 중앙일보 등에서 노산 이은상의 추천으로 문단에 데뷔하였고 초중고에서 50년 가까이 봉직했다.작품집으로는 꽃씨 뿌리는 마음(1975), 흙속의 씨알(1983), 망향의 나그네(1991) 등을 출간했다. 1984년 국민훈장 동백장을 받았다.

- 2018-05-25 | NO.86

-

- 정명월김부인계붕남거사지공응현부인공덕불망비

- 광주시 북구 금곡동 846(원효사 명부전 옆)1934년이 정명월김부인계붕남거사지공응현부인공덕불망비(淨明月金夫人桂鵬南居士池公應鉉夫人功德不忘碑)는 崔達錫 짓다.

- 2018-11-13 | NO.85

-

- 정방기-백우 하남 정공방기 송덕비

- 광주시 서구 원마륵2길 11(마륵동)백우하남정공방기송덕비白友河南程公邦基頌德碑는 마륵동 원마륵마을 입구의 마륵동노인회관 건너편에 있다. 정방기程邦基는 서구 마륵동 출생으로 가난한 이웃을 위해 베풀고 돌보는 데 많은 힘을 기울였다. 1981년 마륵동 주민들이 이를 칭송하기 위해 세웠다. 글은 조카인 정학구程學求가 지었다. 2017년 10월 대형 빌딩을 신축 공사 중이어서 따로 보관되어 있지만 공사가 끝나면 새로운 자리를 차지할 것으로 보인다.

- 2018-05-25 | NO.84

-

- 정부인하동정씨선덕비

- 광주시 동구 운림동 6591940년이 정부인하동정씨선덕비(貞夫人河東鄭氏善德碑)는 서산정씨정려각瑞山鄭氏旌閭閣 내에 위치해 있으며 비깃을 갖추고 있다 석질石質은 화강암제로 글씨는 음각陰刻으로 되어 있다

- 2018-11-11 | NO.83

-

- 정삼품제조최공명구기념비

- 광주시 북구 생룡동 125-1(우치공원 주차장 맞은편)1964년이 정삼품제조최공명구기념비(正三品提調崔公命龜紀念碑)는 최명구의 업적을 기념하기 위해 광주군 우치면 죽헌농계원 일동이 세웠다.

- 2018-11-13 | NO.82

-

- 정소파 시비

- 광주시 북구 운암동 문화예술회관 국악당 앞1998년정소파 시비는 광주문화예술회관에 있다. 1층 주차장에서 후문 출입구 방향으로 가다보면 2층으로 올라가는 통로를 막 지나 오른편에 있다. 얼른 지나치면 잘 보이지 않는다.정소파(鄭韶坡)의 본명은 현민(顯珉)이며 광주 사직 공원 밑 사동에서 1912년 2월 5일 태어났다. 1936년 와세다 대학을 수료했으며, 1930년 ????개벽????지에 「별건곤」을 발표했다. 이어 1957년에는 <동아일보> 신춘문예에서 시조 「설매사」(雪梅詞)가 당선되었고 같은 해에 정부 주최 전국 백일장에서 본선 장원으로 대통령상을 받았다. 학생 시절에는 한글 말살 정책에 분연히 항거하는 등 열혈적인 면모를 보여준 시인은 전남도문화상, 중앙시조대상, 가람문학상, 육당시조시창작대상을 수상했으며 일상을 시조 음악의 현대화에 남다른 열정을 바쳐왔다. 자유시집 ????마을????(1955), ????잔조????(殘照)(1979) 등과 ????슬픈 조각달????(1974), ????죽풍사????(竹風辭)(1983), ????고독의 창????(1987) 등의 시조집. 그리고 ????정소파 동요동시선????과 수필집 ????시인의 산뇌????(1964), ????세월 가는 그림자????(1981)등 여러 장르에 걸친 시인의 언어적 도저(道底)함을 읽을 수 있었다. 시인의 작품경향은 관조적 자연에서 우러나는 예술적 품성과 생명사상의 외경성(畏敬性)으로 자기 정신의 견결성(堅決性)에 터 잡은 준일(駿逸)한 선비 세계의 서정을 감동적으로 노래했다.1998년 5월 15일 광주.전남 문인협회와 호남시조시인협회가 세운 그의 시비에는 데뷔시조인「설매사」와 “사랑과 정성으로 정소파(鄭韶坡) 시인의 시비를 세운다“는 문구가 있다. 글은 김종이 지었고 글씨는 장전 하남호가 썼다.시비에는 그가 1957년 동아일보 신춘문예에 당선되어 등단했던 작품인 '설매사雪梅詞'가 새겨져 있다.어느녘 못 다버린 그리움 있길래로강파른 등걸마다 손짓하며 짓는 웃음 못 듣는 소리 속으로 마음 짐작하느니라. 바위․돌 틈사구니 뿌린 곧게 못 뻗어도 매운 듯 붉은 마음 눈을 이고 피는 꽃잎 향 맑은 내음새 풍김 그를 반겨 사느니라. 꽃샘바람 앞에 남 먼저 피는 자랑! 벌 나비 허튼 수작 꺼리는 높은 뜻을 우러러 천년을 두고 따름직도 하더니라정소파 시인은 현존하는 광주 최고령의 시인으로 시조문단의 산 증인이었다. 본명이 현민인 그는 광주시 사동에서 1912년에 태어났다. 동아일보 신춘문예 이전에 1930년에 <개벽>지에 '별건곤'을 발표하면서 활동했다. 그 외 에도 1945년에는 동광신문, 1946년 조선중보 신춘문예에 시가 당선되는 등 화려한 경력의 소유자이다. 1958년에 전남도 문화공로상을 수상했다. 또한 그는 학생 시절에는 한글 말살정책에 분연히 항거하고 광주학생 독립운동에도 참여하는 등 열혈적인 면모를 보였고 북성중학교, 전남여고, 수피아여고 등에서 오랜 교직생활을 하였다. <시예술> 동인지 발간을 필두로 <영산강>, <녹명>, <민족시>, <시조문예>등의 동인지, 사화집을 간행하였고 이러한 공로로 가람 시조문학상(1970), 육당 시조창작 대상(1980년), 한림문학상(2001년), 한국 향토문학상(2002년), 매천 황현 문학상(2008년) 등을 수상하였다. 한국문인협회 전남지부장과 한국시조작가협회 전남지부장을 역임했다. 저서로 시집 『마을』외 5권, 시조집 『산창 일기』, 『슬픈 조각달』등 6권이 있다. 그 외에도 수필집 『시인의 산하』 등 3권, 동시집 『정소파 동요동시 선』, 『정소파 시 전집』,『정소파 수필 전집』, 다수의 시론집이 있다. 그는 민족의 정서를 노래하며 후학을 위해 <소파 문학상>을 제정하고 민족시 부흥을 위해 외길을 걸어온 ‘투명한 삶’속에서 선비의 자세를 견지하였다. 시류에 편승치 않고 오직 시문학창조에 일생을 불사른 원로이며 교육자로서 평가받고 있다.

- 2018-07-04 | NO.81

-

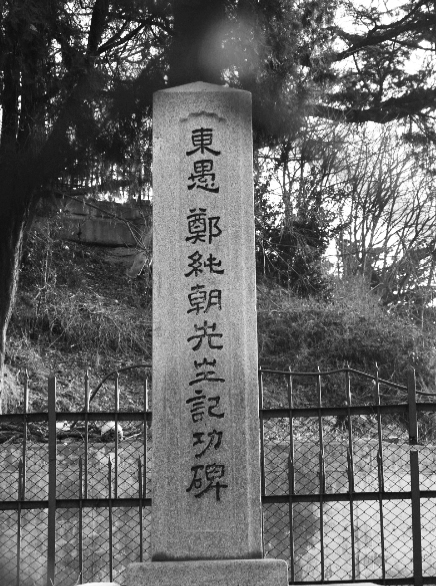

- 정순조-동우 정순조선생 기공비

- 광주시 광산구 신촌동 산 4-1(송정공원)정순조鄭純朝(1888. 12. 7. ~ 별세)는 대한민국의 국회의원이었다. 부산제일상업학교를 졸업하고, 법성금융조합 이사, 국민회 광산군 지부장, 전남도 주조조합연합회장, 제2대 국회의원을 역임하였다. 해방 이후 송정읍장이던 장안섭과 함께 1948년 광산군청사를 확보하는 데 노력해 당시 창고건물을 인수했다.2019.1.8. 수정

- 2018-12-17 | NO.80

-

- 정지장군유적정화기념비

- 광주시 북구 경렬사길 46(망월동) 경열사1981년경열사 경내에는 이병도(李丙燾)가 짓고 안규동이 쓴 ‘정지장군유적정화기념비’(1981년 7월 1일 건립)가 있다.

- 2018-06-11 | NO.79

-

- 정충신-공산이 적만한데

- 광주시 남구 사직공원 광주영상예술센터 위편에 있는 금남공 정충신이 읊은 ‘공산이 적막한데’라는 시비이다. 공산이 적막한데 공산(空山)이 적막(寂寞)한데 슬피 우는 져 두견(杜鵑)아 촉국(蜀國) 흥망(興亡)이 어제오늘 아니어든 엇지타 피나게 우러 남의 애를 끊나니 -정충신 이 시를 현대적 언어로 다시 쓰면 다음과 같다. 인가도 없는 텅 빈 쓸쓸하고 고요한 산 속에서 밤이 새도록 구슬프게 우는 저 두견아 저 옛날 촉 나라 황제가 억울하여 죽은 뒤에 그 넋이 네가 되어 운다고 하나, 예전 촉 나라는 이미 흥하고 망한 것은 오늘어제 일 아닌데 어찌하여 그렇게 피가 나도록 밤을 새워 슬피 우니 듣는 이 정충신의 마음도 애가 탄다 위의 시조는 조선조 무인 출신으로 수 차례 국난을 겪은 정충신 장군의 나라를 지키려는 투철한 호국정신을 읊은 시조이다.

- 2018-06-11 | NO.78

-

- 제하상(새우젓장수) 모자비

- 서구 금호운천길 31 (금호동)제하상모자비祭鰕商母子碑는 병천사 앞에 있다. 병천사秉天祠 삼문 앞 앞뜰에는 붕남 지응현의 공덕을 기리는 공덕비, 기적비 등 14기가 있다. 이 가운데 유심히 눈여겨보면 재미있는 비석이 하나 있다. 앞뜰 남쪽 맨 끝에 새우젓장사 모자를 기리는 제하상모자비이다. 장방형의 좌대 가운데 홈을 만들어 일반 호패형의 비몸을 세웠다. 크기는 높이 140cm, 너비 46cm, 두께 27cm이다. 앞면에 1행으로 ‘祭鰕商母子碑’라 내려쓰기로 새겼고, 3면에 글이 있다. 뒷면은 내력이며 향좌면은 연대(기미, 1919), 비문 지은이는 정봉현鄭鳳鉉, 글씨 쓴 사람은 김교진金敎珍, 비를 세운 유사는 이순범李純範, 향우면은 담양 대전면 중옥리의 전답 면적이다. 지응현의 문집인 『붕남실기鵬南實記』 부록에 실려 있다.祭鰕商母子碑鰕商母子 俱不知姓名 其母子留 鰕八斗米五升綿(*棉, 이하 *는 <鵬南實記)五斤(*升)于池叅奉應鉉宅 出外久不還 叅奉悲其(*其必)死 賣此物買田托玉山里中 以出行日庚子十月十五日 使之歲祭 叅奉之(*之 표기 없음)德義大矣 其母子孤魂悲矣 凡此里中雖歲遠毋或廢祭 己未十月(*戊午四月) 日 河東(*雲籃)鳳鉉誌(*이하 표기 없음) 慶州金敎珍書 有事人 咸平李純範潭陽郡 大田面 中玉里 裳字畓 一斗五升 八五畓 四百四十一坪백하장수 모자 제사비(비문 국역문)백하장수 모자는 모두 성명을 알 수 없는데, 그 모자가 새우 8말, 쌀 5되, 면화 5근을 갖고 참봉 지응현댁에 머물렀다. 밖으로 나간지 오래 되었지만 돌아오지 않아 지참봉은 그들의 죽음을 슬퍼하며 이를 팔아서 논을 사서 옥산리 마을에 의탁하였다. (그 모자가) 나간 날이 경자년(1900년) 10월 15일이어서 매년 제사를 지내도록 했으니 지참봉의 덕의가 이처럼 큰데 그들 모자의 외로운 혼을 슬퍼하여 마을에서 해가 오래되어도 혹시라도 거르지 말고 제를 지내도록 했다. 기미(1919년) 시월 일 하동 정봉현 짓다. 경주 김교진 쓰다. 유사인 함평 이순범담양군 대전면 중옥리 상자답 1마지기 5되지기 85답 441평 새우젓 장사와 지응현, 담양 중옥리 전답에 얽힌 사연은 비석의 국역문과 당시 사연을 소개한 1918년 6월 26일자 매일신보每日申報와 황성신문皇城新聞 1910년 4월 24일자에도 관련 기사가 실렸다.

- 2018-05-25 | NO.77

-

- 조병화 - 사랑은

- 광주시 동구 선교동 71, 너릿재공원 유아숲체험장

- 2018-11-22 | NO.76

-

- 조선대민주화운동기념탑(2010)

- 동구 필문대로 309, 조선대학교옛 경영진의 설립역사 조작과 권위주의적 경영에 맞서 조선대학교 민주화운동의 역사와 정신을 타오르는 불꽃과 범 조선인의 단결된 손으로 상징화 하였으며 오늘의 대학 발전을 이룩한 대학. 동문. 시민사회의 단합된 힘을 세 개의 탑신으로 형상화 하였다.

- 2018-06-26 | NO.75