비석

광주광역시 서구문화원에서 소개하는 광주의 역사, 문화, 자연, 인물의 이야기 입니다.

광주광역시서구문화원에서는 광주와 관련된 다양한 역사,문화 이야기를 발굴 수집하여 각 분야별로 소개하고 있습니다.

총 344건

-

- 충장공불조이건희성비

- 광주시 북구 충효동 성안마을이 충장공불조이건희성비(忠壯公不祧移建犧誠碑)는 비의 형태가 아니라 사당과 유사하여 현판에 御製致祭文이라 하였음

- 2018-12-01 | NO.44

-

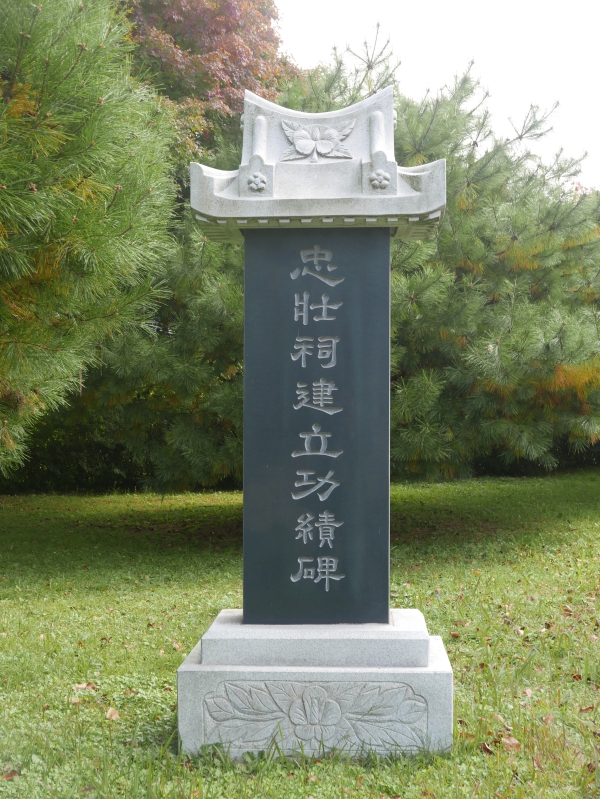

- 충장사건립공적비

- 광주시 북구 금곡동 1023(충장사 내)2004년이 충장사건립공적비(忠壯祠建立功績碑)는 金判圭 짓고 沈愚慶 쓰다.

- 2018-11-13 | NO.43

-

- 충주박씨찬성공휘지흥 제각복원사적비

- 서구 사동길 118(서창동)충주박씨찬성공휘지흥제각복원사적비忠州朴氏贊成公諱智興祭閣復元史蹟碑는 서구 서창동 절골마을 안쪽의 추원재 바로 앞에 있다. 1989년에 세웠다. 눌재 박상의 봉산재를 지나 50여미터만 더 가면 있다. 회암懷庵 박지흥朴智興(1411~1488)의 재실은 오랜 세월이 흘러 훼손되어 다시 개축하려 했으나 여건이 맞지 않아 묘소에서 다소 떨어진 곳에 이전했다고 비문에 적고 있다.

- 2018-05-25 | NO.42

-

- 취병조공강생구지비

- 광주시 남구 도촌동 산 181606~1679이 취병조공강생구지비(翠屛趙公降生舊址碑)는 <광주읍지>에 따르면 주(州)의 서북쪽 30리 천곡(泉谷)에 있다. 조형(趙珩)공의 6세손 운한(雲漢)이 본주(本州) 목사로 부임하여 비석을 세웠다. 찬자는 운한(雲漢)이다.기문에 따르면 7세조 승지공(承旨公)이 병오(丙午)년 봄에 본주(本州) 목사로 부임하여 당년 10월 22일 취병공(翠屛公)을 낳았다. 이곳의 지명이 천곡(泉谷)이다. 고(故) 칠졸재(七拙齋) 박공(朴公) 휘(諱) 창우(昌禹)는 경서(經書)에 통하고 학문이 깊어 호남의 선비들이 추증(推重)하는 학자이다. 이때 산실(産室)을 박공(朴公)의 집을 빌려 정하였다. 읍에서 30리 거리에 있는데 그후 자손이 산을 넘어 안청리(安淸里)로 이사하였다.지난날 동강공(東岡公)이 암행어사로서 남방을 순행할 때 이곳을 지나면서 시를 지어 이르기를 "왕부(王父,12)께서 목사로 부임 하시어 선친께서 태어난 곳이네" 하였다. 불초 6세손 운한(雲漢)이 외람하게도 본주(本州)의 목민관(牧民官)으로 부임하여 몸소 옛 터를 살피고 이어서 박칠졸재(朴七拙齋)의 봉사손(奉祀孫) 만동(萬東)을 방문하여 정의를 나누고 유적을 찾아 드디어 그곳에 대(臺)를 쌓고 글을 새겼다. 아! 2백여년이 지난 오늘날 불초가 외람하게도 선조께서 태어난 옛터에다 비석을 세우고 글을 새기는 것은 진실로 우연이 아니라 어쩌면 오늘의 기다림이 있어서 일 것이다. 감모(感慕)의 마음을 이기지 못하여 손을 씻고 삼가 기록하였다.

- 2018-06-18 | NO.41

-

- 커티스메모리홀(1924)

- 남구 백서로13, 수피아여자고등학교양림동 호랑가시나무 산책길에서 수피아여학교로 내려가는 언덕에는 고딕 양식의 아담하고 단정한, 원형창과 아치형상의 창문을 조화롭게 배치하고 독특한 첨두아치가 사용되어 결코 흐트러짐이 없어 보이는 회색 벽돌 건물은 벽돌쌓기형 외형을 이루고 있다.

- 2018-06-26 | NO.40

-

- 탄월박공하선송덕비

- 광주시 서구 벽진동 벽진마을1963년이 탄월박공하선송덕비(灘月朴公夏善頌德碑)

- 2018-12-01 | NO.39

-

- 탐진후인최원봉 김해후인김종우 송덕비

- 광주시 서구 용두동 산83-1 봉산정사 입구1968년탐진 최원봉崔元鳳과 김해 김종우金鍾堣의 은덕을 기리는 비로 1968년 4월에 봉학마을 봉산사 입구 못미처서 오른 편에 세워졌다. 뒷면의 송덕시 내용으로 봐서는 봉학마을과 관련한 인물로 평가된다.비의 뒷면에는 정부룡 글과 O효식의 글씨로 된 송덕시가 써있다.황금평야 서석들이 한눈안에 보일세라영산강 이른 바람! 세월 감을 恨하노라유서깊은 약수터에 오손도손 즐길진져그 이름 千秋万代 延O剤 하여지고인생향락 누리나니 이분들의 은덕일세이 비를 세운 고문은 송대유, 고광수, 이백휴, 최기원, 유재중, 김용학, 박영태, 강OO 등으로 나타나 있다.

- 2018-05-25 | NO.38

-

- 태봉산 태실

- 북구 신안동 121번지 일대의 50여 미터의 작은 태봉산에서 1624년 9월에 태어난 조선 인조의 아들 아지대군의 태를 묻은 태실이다. 지금은 광주시립민속박물관 공원에 있다.태봉산은 조선 인조 때 이괄의 난으로 공주에 피신(1624년)하고 있던 중에 왕자를 낳아 태를 묻었다 하여 붙여진 이름으로 1928년 7월 하순 심한 가뭄이 계속되자 주민들이 태봉산에 암장한 무덤을 파헤치다가 우연히 태실과 함께 많은 유물을 발견하게 되어 전설로만 내려오던 태봉산이란 이름을 비로소 고증하게 된다.태봉산은 광주 신역 옆에 위치하였던 해발 52.5m, 넓이 약 1 정보 쯤 되는 무덤같이 둥글고 납작한 산이었다.그러나 1967년 광주시의 시가지 정리 계획에 의하여 태봉산을 헐어 경양방죽을 메우면서 사라져 버렸다. 여기에서 발굴된 유물은 다음과 같다.태실은 화강석으로 된 절구 모양의 평방형으로 직경이 130cm, 높이가 62cm 명기반석은 납석질로 된 다갈색 석반인데 다음과 같은 기록이 있다. 皇明天啓四年(1624년) 九月初三日辰時 誕生王 王男大君阿只氏胎 天啓五年三月二十五日藏금박 한 장 : 길이 12.3cm, 넓이 4cm, 무게 한돈 오푼출토된 유뮬 가운데 태실을 1968년 8월 광주시립민속박물관으로 옮겨졌다. 그런데 아지왕자의 태가 공주에서 멀리 떨어진 광주의 태봉산에 묻히게 된 데는 다음과 같은 전설이 전해지고 있다.인조대왕과 인열왕후는 피난길에 얻은 왕자(용성대군이라 하는 이도 있음)가 태어나면서 부터 잔병이 끊이지 않아 근심이 이만저만 아니었다. 온 궁중이 수심에 잠기고 인열왕후는 근심 끝에 왕자를 안고 백일기도에 나섰다. 몇날 며칠을 절에서 불공을 드리는데 하루는 백발도승이 나타나 이르기를 음악한 지기가 충동해서 계룡산에 묻인 왕자의 태를 괴롭히니 이대로 두면 수는 돌을 넘기지 못할 것이며 왕후의 불심이 갸륵하여 이르노니 왕자의 태를 이장하되 광주고을 북쪽에 여의주 모양으로 둥글고 작은 산이 있을 것이니 손바닥만한 금조각을 태와 함께 넣어 그곳에 안장하라고 말하고는 사라졌다. 인열왕후는 필시 왕자를 위해 하늘이 보낸 도승이라 여기고 즉시 도승의 분부대로 거행할 것을 하명했고 왕자의 태는 아기가 태어난 이듬해 봄 1625년 3월 25일 옮겨졌다.위의 내용이 태봉산에 얽힌 전설인데 1928년 7월의 발굴로 사실로 확인된 것이다.

- 2018-06-26 | NO.37

-

- 통정대부고공성운시은불망비

- 광주시 남구 진월동 500-1통정대부고공성운시은불망비는 효덕동주민센터 입구에 있다. 1931년 신미년 4월에 효천면 소작인들이 고성운(1857∼1936)의 시은에 보답하는 뜻으로 공동으로 세웠다.전라남도 화순군 능주면 잠정리 산 33-1번지 삼충각에 마애비가 또 있다. 通政大夫 高聖運 彰善碑(통정대부 고성운 창선비)는 1922년 음력 3월에 암벽에 글씨를 새겼다. 통정대부는 조선시대 정 3품 상계의 품계명으로 당상관이라 부른다. 목사 정도의 직급이다. 그는 상당한 재력가로 빈민 구제로 통정대부란 벼슬을 받은 것으로 보인다.압벽에 새긴 칭송의 글은善惡之分 善哉百行(선악을 구분하여 온갖 착한 일만 하였으니)有微有顯 於石彰善(숨기기도 하고 나타내기도 하여 돌에 새겨 표창하노라) 신문기록으로는 동아일보에 1922년6월30일, 1922년 11월 11일, 1923년1월 16일 화순군 도곡면 주도리에 살고 있으면서 학교 육영사업에 상당한 금액을 기부했다는 내용이 보도되어 있다.고성운은 화순군 도곡면 주도리 중촌마을에 살았다. 백성의 어려움을 살펴 빈민구제에 힘썼기에 나라로부터 중촌마을에는 공적비가 세워졌다. 마을 초입 당산나무 아래에도 별도의 비석이 초라하게 서 있다.

- 2018-10-26 | NO.36

-

- 평동성당(1996)

- 광산구 평동로735번길 291956년 노안성당 공소로 출발해 오늘날 평동성당이 되었다. 빨간 지붕이 눈에 띈다. 옆의 종루는 사용하지 않고 있다.

- 2018-06-26 | NO.35

-

- 포충사묘정비

- 광주시 남구 포충로 767(원산동) 포충사 內원래 포충사는 이 자리였으나 1980년 동쪽에 새롭게 포충사를 지으면서 사당 기능을 그곳으로 넘겨주었다.광주광역시 기념물 제7호인 포충사(褒忠祠)는 임진왜란 때 호남의병을 이끌고 금산(錦山)싸움에서 순절한 고경명(高敬命, 1533~1592) · 종후(從厚, 1554~1593) · 인후(因厚, 1561~1592) 3부자와 유팽로(柳彭老, 1554~1592) · 안영(安瑛, 1564~1592)을 모신 곳이다. 1868년 대원군의 서원철폐령 때에도 장성의 필암서원과 함께 헐리지 않았던 전남지역 2대 서원 中 하나이다.이 건물은 왜란 후 호남유생들이 충의로운 인물을 기리고자 세웠는데 1603년 고경명의 후손과 제자인 박지효(朴之孝) 등이 임금에게 청하여 '포충(褒忠)'이라는 이름을 받았다. 1980년에 새로운 사당과 유물전시관(正氣館) · 내외삼문 · 정화비 및 관리사무소 등을 세웠고 이때 옛 사당을 보수하면서 충효당(忠孝堂) · 청사영당(晴沙影堂) · 전사청(典祀廳) · 고직사(庫直舍) 등을 철거하였다. 그러나, 옛 사당과 동 ·서재는 본래의 위치에 비교적 원형이 잘 보존된 채로 남아있다. 포충사에 소장되어 있는 문적(文籍) 4종 9점은 광주광역시 유형문화재 제21호로 지정되어 있기도 하다.

- 2018-06-11 | NO.34

-

- 포충사정화기념비

- 광주시 남구 포충로 767(원산동)포충사정화기념비는 포충사 경내에 있다. 포충사는 임진왜란 때 호남의병을 이끌고 금산싸움에서 충절한 고경명, 고종후, 고인후 3부자와 유팽로, 안영을 모신 곳이다. 기념비는 1978년부터 3개년 간에 걸쳐 호남의 대표적 호국선열 유적지로 포충사의 신 사당을 짓는 등 정화사업을 벌인 것을 기념하기 위해 세운 비석이다.

- 2018-10-21 | NO.33

-

- 표정두열사추모비

- 광주시 서구 상무민주로6번길 27(옛 호남대)1991년지난 1987년 3월 5·18진상규명 등을 촉구하며 미국 대사관 앞에서 분신·산화한 표정두 열사의 정신을 계승하기 위해 1991년 학생들이 기금을 모아 옛 호남대 본관 앞에 세웠다. 표정두 열사 추모사업회가 시청 앞 평화광장으로 이전을 추진 중이나 논란의 여지가 있다.

- 2018-06-26 | NO.32

-

- 풍천대

- 광주시 광산구 안청동 안청공원 1920년이 풍천대(風泉臺)는 석음(石陰) 박노술(朴魯述, 1851~ 1917) 선생의 항일의적(抗日義蹟)을 기념하는 삼층석대(三層石臺)이다.석음 선생은 광산구 안청동(安淸洞)에서 태어나 노사(蘆沙) 기정진 선생의 문하에서 학업을 닦은 선비이다.1895년 을미사변때 송사(松沙)선생의 의병활동에 참여하였으며 당시에 많은 감동과 호응을 일으켰던 선생의 격서(檄書)가 존화록(尊華錄)과 석음유고 등에 전해온다.서기 1905년의 강압적인 을사늑약에 이어 서기1910년 경술년에 우리의 주권을 송두리째 빼앗은 합병조약을 강요하는 등 천인공로할 일제의 침략만행에 치를 떨었으며 거듭되는 조국의 비운을 비룡대(飛龍臺)에 올라 통곡하셨다. 참을 길 없는 울분과 비통함을 스스로 달래며 문인들 동지들과의 강론을 통하여 항일구국정신의 선양에 힘을 다했으며 일제(日帝)가 보내온 소위 은사금칙첩(恩賜金勅帖)을 단호하게 물리쳐버린 선생의 쾌거는 저들의 악랄하고도 끈질긴 침략의 마수 앞에 차츰 지쳐만가는 이 지역 대중들의 항일의식 속에 일대각성을 촉구하는 계기가 되었다. 선생에 대한 일본관헌의 탄압은 서기 1910년 11월부터 시작되었다. 비아병참소(飛鴉兵站所) 장성헌병대 광주경찰서 등에 누차 구인(拘引)되어 온갖 고초를 겪었으나 선생의 의지는 누구도 꺽지 못했다."天崩地陷 心不可變 國破身亡 義不可失""천지가 다 무너져도 나의 본심은 변할수 없으며 나라가 부서지고 이 한 목숨 죽는다 해도 조국에 대한 나의 의리는 흔들리지 않을 것이다." 이 글은 장성헌병대에서 저들 앞에 써 던진 시구로서 그 즈음에 널리 전송되었던 것이다. 1917년 6월 광주경찰서에 구인 되어간 선생은 그 사흘만에 의식이 끊어진 몸으로 가마에 실려서 돌아와 그 길로 운명하였다. 망국의 한을 품은 채 67세를 일기로 숨을 거두었다.안청동 율리전사(栗里田舍)에서 운명하기 한달 전에 아들 일규(日圭)에게 "마을앞산 비룡대 위에 조선 삼천리를 뜻하는 삼층석탑을 세우고 싶다는" 분부가 있었다.목숨과도 바꿀수 없는 내 조국 삼천리강토가 왜적에게 짓밟혀 일조에 생지옥이 되고 말았으나 오직 나라를 구하고 주권을 되찾을 우리의 애국정신만은 저 바윗돌처럼 굳세고 단단하고 변함이 없이 지켜나가야 한다는 깊고 깊은 뜻이 담겨 있었다. 그 후 선생의 유지에 따라 문인 여러분과 아들 일규 및 친지들이 정성을 모아 서기 1920년 10월 풍천대(風泉臺)가 준공되었다.이 비를 세울 당시의 도유사는 고광선, 부유사는 오준선, 이희용, 도감동은 이계종, 부감동은 문인환, 이중권이며 장재는 정해붕이 맡았다.풍천대에 써진 글귀는 '조선유민 박노술(朝鮮遺民 朴魯述)'과 '구명 비룡대 비룡재천 이견대인(舊名 飛龍臺 飛龍在天 利見大人)'이 라고 적혀 있다. 풍천은 시경(詩經)의 비풍(匪風) 하천(下泉) 의 고시에서 유래한 것으로 외적을 물리치고 나라를 되찾자는 뜻이다. 조선유민 박노술은 조국 삼천리를 상징하는 삼층석대 위에 "나 박노술은 영원한 조선인으로 살아있음을 새긴다는 의미이다.구명 비룡대 비룡재천 이견대인이란 이 터의 옛 이름이 비룡대이니 역경(易經)에 용이 때를 만나서 하늘에 높이 나니 대인을 보게 된다 했으니 우리에게도 머지 않아 위대한 지도자가 나타나 광복된 조국에 태평성대를 이루라는 대염원을 새긴 것이다.※ 추기: 풍천대는 원래 안청동 앞산 비룡대에 있었는데 1992년 4월 하남공단 건설로 공단 내 공원에 이전 중건(重建)하였다.

- 2018-06-25 | NO.31

-

- 하서 김인후 상

- 북구 하서로 52, 중외공원중외공원 내 시립미술관 건물 앞 쪽으로 걷다보면 푸른 소나무와 잘 어루러져 당당하고 늠름하게 문묘에 배향된 우리나라 18현(賢) 중 호남출신 하서 김인후(1510~1560) 동상이 있다.문정공하서선생동상건립기 하서 김인후선생은 유학사상 도학 절의 문장을 다 갖춘 오직 한분으로 추앙을 받아 왔다. 선생은 천성이 어질고 고결하여 어려서부터 성현의 기상이 드러나고 6세에 시 상원석과 영천을 지어 생지의 칭이 높았다. 이에 더하여 사색궁리와 공부에 정진하고 대학 시경 주역은 천 번을 더 읽었다 한다. 일상의 언어동작이 소학의 규범에 한 점 어김이 없었다. 선생이 일생을 바친 학문은 도학이다. 당시 도학은 전성기를 맞아 정밀 심오한 철학으로 발전하여 석학들의 제설이 분분하였다. 선생은 정치 심오 순정한 학문을 바탕으로 정론을 폄으로써 도학의 정통을 지키고 시비를 명쾌하게 가려 학계에서 옳은 길을 제시하고 바른 귀결을 지었다. 선생은 학문에 못지않은 절의를 지켰기에 백세의 스승으로 칭송된다. 기묘제현의 신원은 마땅한 일임에도 온 조야가 침묵할 때 선생은 결연히 상소하여 마침내 이를 이뤄내는 계기를 마련했다. 인종이 승하하자 세자 때의 자별한 은우와 묵죽이 뜻하는 바를 지켜 평생 벼슬을 끊고 충절을 지켰다. 선생의 학문과 절의를 더욱 빛낸 시문은 한결같이 도학에 연원하고 시경 이소 두보의 시풍을 지녔으며 순정한 성정에서 우러나와 자연과 인사를 물 흐르듯이 노래하였다. 돌아가신지 사백여년 인사는 전변무상하되 선생이 끼친 도학 절의 문장은 오늘에 이르도록 휘영청 빛나고 있다. 지금 세상의 풍속은 날로 그릇되고 인륜도덕은 무너져 인심은 의보다 리를 따른다. 그럴수록 선생이 태산북두로 우러러진다. 이에 본회에서는 선생을 흠모하는 후학들의 뜻을 모아 선생의 거룩한 모습을 구현하여 동상으로 모시고자 한 것이다. 이제 선생이 동복소쇄원 면앙정을 오가며 지팡이를 멈췄을 광주의 하늘아래 온후 인자하며 밝고 맑고 단아한 풍모를 우러르게 되었다. 고결한 인격과 높은 학문과 지극한 절의를 지녔던 선생의 가르침이 온 겨레의 가슴마다에 살아 피어나기를 바랄 뿐이다. 서기 1992년 10월 30일 문정공 하서선생 동상건립위원회

- 2018-06-26 | NO.30