인물

광주광역시 서구문화원에서 소개하는 광주의 역사, 문화, 자연, 인물의 이야기 입니다.

광주광역시서구문화원에서는 광주와 관련된 다양한 역사,문화 이야기를 발굴 수집하여 각 분야별로 소개하고 있습니다.

총 681건

-

- 이은 李殷 태종 2년(1402) 5월 17일∼태종 2년(1402) 8월 5일

- 이은 李殷 태종 2년(1402) 5월 17일∼태종 2년(1402) 8월 5일이은(1348∼?)의 본관은 영천(永川)이다. 1396년 11월 지울주사로서 왜구를 격퇴하였 으나, 1397년 1월에 항복했던 왜구들이 탈출하면서 납치당하였다 1397년 2월 9일에 돌아온다. 1413년 경기도관찰사, 1414년 전라도·경상도안무사가 되어 농사를 살폈고, 1415년 판상주목사, 1416년 경상도관찰사로 재임하다 1418년 2월 74세 나이로 치사 하였다. 『금성일기』「임오년 1402년」 “목사 이은이 5월 17일에 도임하였다가 8월 5일 돌아갔다.” 『금성읍지』에는 “임오(1402년) 5월 17일 도임, 동년 8월 5일에 교체되었 다.”는 기록이 있다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-14 | NO.186

-

- 이은로(李殷老)

- 광주(光州) 출신. 1605년 선조 때에 별시 전시(別試殿試) 문과에 장원(壯元)하였다. 당시 상이 병들었다가 3년 만에 치유되어 경연을 열게 되자 축하하는 뜻에서 별시를 베푼 것이다.사헌부 감찰에 제수되었다. 그러나 벼슬을 달게 생각지 않고 오직 인재양성(人材養成)에 치중하였다. 후에 계곡(谿谷) 장유가 시를 지어 찬양하였다. [참고문헌] 전라남도지

- 2020-03-06 | NO.185

-

- 이응구(李應龜)

- 이응구(1703~1781)는 조선 후기 효자. 자는 주서(周瑞)이고, 호는 죽암(竹巖)이다. 본관은 광산(光山)이고, 광주 황계리(黃溪里)에서 태어났다.쇄소당(灑掃堂) 이운홍(李運鴻)의 후손이며 부친 삼우당(三友堂) 이제백(李齊白)의 장자로 태어났다. 부인은 판서(判書)를 지낸 청백리(淸白吏) 정순(鄭珣)의 후예이며, 정만구(鄭萬龜)의 딸인 서산정씨(瑞山鄭氏)이다.그는 눈썹이 맑고 눈동자가 밝았으며, 타고난 성품이 인자하고 온화하였다. 또 부모에게는 효심을 다하고 형제간에 우애도 깊었다. 지조를 지키고 몸가짐을 단정하게 하였으며, 문사(文詞)에도 능했으나, 벼슬에 뜻을 두지 않아 관직에는 나아가지 않았다. 그는 선산(先山) 아래 집을 짓고 살면서 아침저녁으로 선영을 바라보며 절을 하기를 추운 겨울이나 무더운 여름에도 멈추지 않았으며, 늙어서도 그치지 않아 마을에서는 그의 한결같은 효심을 칭찬하였다.사람을 대할 때나 사물을 접할 때는 언제나 성심을 다해서 대했으며, 입으로는 남의 허물을 말하지 않았다. 또 한가한 겨를이 있으면 꽃을 가꾸고, 때때로 거문고를 뜯으며 노래 부르기를 즐겼다.정부인 서산정씨와의 사이에 2남 이길인(李吉仁)과 이경인(李景仁), 그리고 변종대(邊宗岱)와 최창민(崔昌民)에게 출가시킨 두 딸을 두었다. 측실에게서 서자 이몽인(李夢仁) 외 1남 2녀를 두었다. 쇄소당(灑掃堂)의 충효(忠孝)와 삼우당(三友堂)의 지조만으로도 세상의 공경과 흠모를 받고 살았다. 그의 둘째 아들 이경인 또한 그가 병이 났을 때 손가락에서 피를 내어 그의 목숨을 3일 동안 연장하게 하는 등 집안 대대로 효자가 나자 고을 사람들의 부러움을 샀다.향년 79세를 일기로 세상을 떠났으며, 묘소는 황계(黃溪) 송산(松山)에 자리하고 있다.그의 유집으로 《죽암선생문집(竹巖先生文集)》이 있다. 부친 이제백의 행장을 썼으며, 그의 집안 내력을 잘 아는 진사 오광원(吳光源)이 그의 행장도 썼다.

- 2020-08-10 | NO.184

-

- 이응헌(李應憲)

- 이긍(李兢)의 후손. 철종 때에 효우학행(孝友學行)으로 증통정대부(贈通政大夫) 좌승지(左承旨)를 받았다. 그의 아들 계익(啓翼)은 서암(緖菴) 송명제(宋明濟)의 문인으로 호를 송천(松泉)이라 했다. 1870년(고종 7) 계묘년에 영릉참봉(英陵參奉)에 제수(除授)되었다가 승훈랑(承訓郞)으로 승진하였고 이어 병조참의(兵曹叅議)가 되었다. [참고문헌] 함평이씨가승, 광주시사

- 2020-03-06 | NO.183

-

- 이의호(李義鎬)

- 광주(光州) 출신. 효행으로써 천거(薦擧)되어 동몽교관(童蒙敎官)에 배(拜)하고 정려(旌閭)를 세웠다.

- 2020-03-06 | NO.182

-

- 이익저 李益著 숙종 33년(1707) 3월 16일∼숙종 36년(1710) 5월

- 이익저 李益著 숙종 33년(1707) 3월 16일∼숙종 36년(1710) 5월이익저(?∼?)의 본관은 연안(延安)이다. 조암(釣巖) 이시백(李時⽩)의 종손이다. 1682년 금부도사, 1685년 귀후별제, 인의(引儀), 감찰, 태인현감, 1694년 의성현령, 1696년 청주목사, 1700년 원주목사, 1702년 상주목사, 1706년 황주목사를 역임하였다. 1707년 2월 2일 나주목사로 제수되어 3월 16일 부임하였다. 1708년(숙종 34) 2월 12일 암행어사 황계하(⿈啓河)의 복명에 따라 나주목사 이익저를 포계(褒啓)하였다. 포계한 사람은 승직하거나 비단을 내려 주었다. 1711년 공주목사, 1712년 수원부사, 1714년 안동부사, 1717년 부호군, 1718년 첨지중추부사, 1721년 부총관을 역임하였다. 『금성읍지』에는 “정해(1707년) 3월 16일 도임하였고 경인(1710년) 5월에 체직 되었다.”고 기록되었다. 태인현감(泰仁縣監)으로 재직했을 때는 백성들이 그의 덕을 기려 관덕정(觀 德亭)을 세우는 등 재직하던 지역의 백성들로부터 깊은 존경을 받았다고 한다. 지금의 청주시 가덕면에 1697년에 세운 「목사이공익저영세불망비」와 문경시 문경읍에 1702 년에 세운 「상주목사이후익저선정몰세불망비」가 있다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-22 | NO.181

-

- 이인섭 李寅燮 정조 16년(1792) 6월 24일∼정조 17년(1793) 4월 28일

- 이인섭 李寅燮 정조 16년(1792) 6월 24일∼정조 17년(1793) 4월 28일이인섭(1734∼?)의 본관은 연안(延安)이다. 정재원(丁載遠)의 부인 금성김씨와 사이에난 두 번째 딸이 이인섭의 서자 이중식(李重植)의 처가 된다. 정재원의 아들이 정약용 이다. 1759년 식년시 진사에 합격하여 1762년 장릉참봉을 시작으로 1765년 사직직 장, 1767년 중부도사, 1768년 진보현감, 1773년 경릉령, 1774년 사옹첨정, 1775년 익산군수, 1777년 담양부사, 1780년 충주목사, 1783년 정선군수, 1785년 영해부사, 1789년 병으로 영해부사 파직, 1791년 영희전령을 거쳐 1792년(정조 16) 6월 9일 나주목사에 제수되었다. 11월 20일 전라감사가 나주목사의 첩정에 따라 올린 장계에 “가가도(可佳島, 가거도)에서 두척의 배가 패몰되어 격군과 녀 33명이 엄사(渰死)하고 흉년을 만났음으로 다음 해 춘등(春等)의 어세전(漁稅錢) 40냥과 훈련도감의 둔세전(屯 稅錢) 162냥을 면제해 줄 것”을 청하여 윤허된다. 1794년 능주목사, 1796년 청주목사 등을 역임하였다. 『금성읍지』에는 “임자(1792년) 6월 24일 부임하고 재직하다 1793년 4월 28일 감사 권엄(權欕 1729∼1801)과 상피(相避)되어 서울에서 교체된다.”고 되어 있다. 상피 원인은 권엄이 정약용 일가의 천주교 탄압에 적극적인 인물이었기 때문에 이인섭과는 좋지 않은 관계로 판단되었던 것으로 보인다. 권엄의 전라도관찰사로 재임 기간(1792년 11월부터 1793년 8월)과 중복되어 1793년 4월에 이임한 것이다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-11-07 | NO.180

-

- 이인혁 李寅爀 숙종 20년(1694) 12월 14일∼숙종 22년(1696) 12월

- 이인혁 李寅爀 숙종 20년(1694) 12월 14일∼숙종 22년(1696) 12월이인혁(1634∼1710)의 본관은 경주(慶州)이며. 자는 중장(仲章), 호는 매산(梅⼭)이다. 할아버지는 판서 벽오(碧梧) 이시발(李時發)이며, 아버지는 이조판서를 지낸 이경휘(李慶 徽)이다. 1657년 식년 진사시에 합격하였으며, 1672년 빙고별검(氷庫別檢), 1674년 국장도감 감조관·금부도사, 1675년 대흥현감, 1680년 태안군수, 1686년 공조정랑, 1691년 합천군수, 1694년 남양부사를 지냈다. 1694년 10월 28일 남양부사에서 나주 목사로 제수되어 12월 14일 부임하고 1696년 12월에 이임하였다. 1697년 사복시정, 1700년 사도시정, 1702년 군자시정, 1710년 예빈시정을 역임하였다. 『숙종실록』 1695년 7월 11일에 나주목사 이인혁과 전 현감 나양좌(羅良佐) 등 6인이 탁용질(擢⽤ 秩)에 뽑힌 기록이 있다. 탁용이란 관계(官階)의 차례를 밟지 않고 뽑아 올려서 관직에 제수하는 것을 말한다. 1697년 1월 12일에 “나주목사 이인혁은 자상하고 성실하게 잘다스렸다”라 하였다. 백성들도 ‘생불태수(⽣佛太守)’, ‘성인관장(聖⼈官⾧)’이라고 칭송하 였다고 한다. 『금성읍지』에는 “남양부사에서 이동하여 갑술(1694년) 12월 14일 도임 하였고 병자(1696년) 12월에 폄하 체직 되었다.”고 기록되었다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-22 | NO.179

-

- 이일상 李⼀相 인조 26년(1648) 3월∼인조 26년(1648) 10월 28일

- 이일상 李⼀相 인조 26년(1648) 3월∼인조 26년(1648) 10월 28일현감 이일상(1612∼1666)의 본관은 연안(延安)이며, 자는 함경(咸卿), 호는 청호(⾭湖) 이다. 할아버지는 영의정 이정귀(李廷⿔)이고, 아버지는 이조판서 이명한(李明漢)이며, 어머니는 반남박씨 박동량(朴東亮)의 딸이다. 아들 이해조가 숙종대 전라감사를 역임하 였다. 1628년 17세로 알성시 문과 병과에 합격하였고, 1633년 검열, 1636년 정언, 헌납, 1637년 절도에 유배, 1647년 사간을 거쳐 1648년(인조 26) 2월 20일 임명되고 3월에 부임하여 10월 28일에 이임하였다. 1649년 우승지, 1651년 대사간, 1652년 부제학, 도승지, 1653년 대사헌, 1655년 대사간·이조참판, 1656년 대사성·예문관 제학, 1659년 대제학, 1661년 예조판서·정헌대부, 1663년 좌참찬, 1664년 공조판서· 예조판서, 1665년 대사헌을 거쳐 1666년 1월 1일 사망하였다. 『금성읍지』에 “무자(1648년) 3월 13일 도임하였는데 동년 10월 28일 체직되었다.”는 기록이 있다. 시호는 문숙(⽂肅)이다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-22 | NO.178

-

- 이자을 李資⼄ 공민왕 12년(1363) 11월 10일∼공민왕 13년(1364) 3월 13일

- 이자을 李資⼄ 공민왕 12년(1363) 11월 10일∼공민왕 13년(1364) 3월 13일이자을(1324∼1400)의 본관은 전주, 아버지는 선부상서(選部商書)이윤(李胤)이며 문하 평리를 지낸 이귀을(李⿔⼄)의 동생이다. 1334년에 진사시에 합격하고 1342년 문과에 장원급제한 뒤 중서사인을 거쳐 1352년 한림원 시강학사가 되었고, 1362년에는 나주 목사로 나가 농업과 잠업을 권장하여 백성들의 생업을 안정시켜 사람들의 칭송을 받았 다. 1392년 조선개국 후 태조가 여러 번 벼슬을 내렸으나 나아가지 않았다. 『금성일기』 「계묘년 1363년」에는 “봉익대부 이자을이 11월 10일 도임하였고”, 「갑진년 1364년」 에는 “3월 13일에 이임하였다.”고 되어 있으며, 『금성읍지』에는 “계묘(1363년) 11월 10일 부임하였고, 갑진(1364년) 3월 13일에 이임하였다.”라고 되어 있다. 시호는 문헌 (⽂憲)이다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-14 | NO.177

-

- 이재곤 李載崑 고종 25년(1888) 8월 13일∼고종 26년(1889) 6월 30일

- 이재곤 李載崑 고종 25년(1888) 8월 13일∼고종 26년(1889) 6월 30일이재곤(1859∼1943)의 본관은 전주(全州)이며, 자는 사옥(⼠⽟), 호는 동원(東園)이다. 아버지는 이신응(李愼應)이며 형은 궁내부특진관을 지내고 일제강점기 후작을 받은 친일파 이재완(李載完)이다. 1880년 증광시에 급제하여 승정원 가주서, 1881년 승문원 부정자, 1882년 홍문관 교리, 서학교수, 1883년 장령, 1885년 병조정랑, 1886년 거창부사를 지냈다. 1888년 7월 10일 나주목사에 제수되어 8월 13일 부임하였다. 1889년 7월 1일 홍문관에서 “새로 제수된 수찬 이재곤이 현재 전라도 나주목사의 임소에 있는데, 경연에 입번하는 일이 긴급하니 속히 역마를 타고 올라오도록 하유하시 라.” 아뢰자 체차하라고 전교하였다. 1895년 중추원 의관으로서 진주부관찰사·공주부 관찰사, 1896년 비서원승, 1898년 종정원경에 임명되었고, 이후 1899년 궁내부 특진 관, 1906년 경상북도 관찰사 등을 두루 역임하였다. 『금성읍지』에는 “무자(1888년) 7 월 11일에 수찬에서 옮겨와 제수되어 8월 13일 부임하여 재직하다가 기축(1889)년 6 월 30일에 수찬으로 제수되어 궁으로 돌아갔다.”고 기록되어 있다. 1907년 5월 학부 대신이 되어 이완용 등과 더불어 고종황제 폐위를 모의하고 황제 양위와 한일신협약 (정미7조약) 체결 과정에서 적극 참여한 관계로 ‘매국대신’, ‘정미7적’ 등으로 불리기도 한다. 일제로부터 자작 작위를 받았으며 부일협력하여 친일반민족행위자로 올라 있다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-11-11 | NO.176

-

- 이정모 李正模 정조 12년(1788) 4월 25일∼정조 13년(1789) 4월 24일

- 이정모 李正模 정조 12년(1788) 4월 25일∼정조 13년(1789) 4월 24일이정모(1735∼?)의 본관은 덕수(德⽔)이다. 1842년 9월부터 1843년 10월까지 나주목 사로 재직한 이노영(李魯榮)의 아버지이다. 1762년 식년 생원시에 합격하여 1767년 명릉참봉, 1769년 내섬직장, 1770년 상의별제, 1771년 공조좌랑, 1772년 공조정랑, 1775년 영천군수, 1778년 순흥부사, 1783년 사복첨정, 1784년 호조좌랑, 1785년 선산부사를 지냈다. 1788년 4월 6일 나주목사, 1790년 상의첨정·호조정랑, 1791년 과천현감, 1792년 용궁현감을 역임하였다. 『금성읍지』에는 “무신(1788년) 4월 25일 부임하고 기유(1789년) 4월 24일에 체직 되었다.”고 기록되었다. 금성산 신황사(현재 심향사) 용화당을 중건하였다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-11-05 | NO.175

-

- 이정신 李廷⾂ 선조 34년(1601) 12월 10일∼선조 35년(1602) 8월

- 이정신 李廷⾂ 선조 34년(1601) 12월 10일∼선조 35년(1602) 8월이정신(1559∼1627)은 1598년(선조 31) 전주부윤을 역임하였다. 1601년 10월에 나주목사로 부임하여 1602년 8월까지 부임하였다. 『금성읍지』에는 “신축(1601년) 12월 10일 도임하였고 임인(1602년) 8월에 조운선이 난파되어 체직되었다.”는 기록이 있다. *상세이력은 전주부윤편 참조.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-17 | NO.174

-

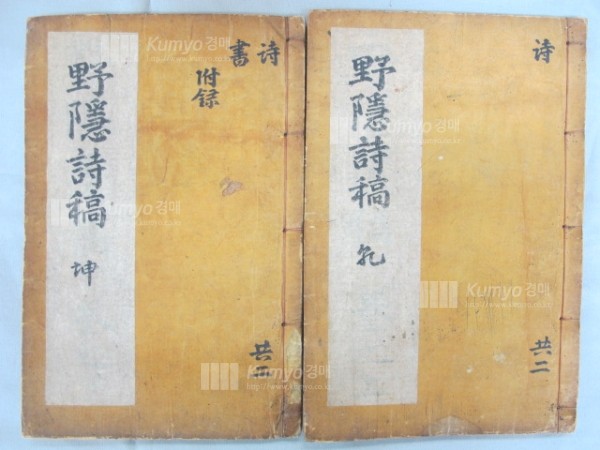

- 이정태(李鼎泰)

- 이정태(1595~1669)의 자는 공보(公寶)이고 호는 야은(野隱), 본관은 영천(永川)으로 영양군15세(효우당파)이다.참봉 이몽득(李夢得)의 손자, 동지중추부사(同知中樞府事) 이승선(李承先)의 아들이다. 기암(畸菴) 정홍명(鄭弘溟, 1582~1650)의 문인이다. 기암이 큰일을 할 인물로 여겨 몹시 중시하면서 형의 딸을 아내로 삼게 하였다. 정묘년의 난리 때 선생이 공을 뽑아 문서유사로 삼았다. 그는 전주에 도착하였다가 화의가 성립되었다는 소식을 듣고는 되돌아갔다. 이해 가을 인조 때 생원(生員) 진사(進士) 사마 양시(司馬兩試)에 급제하였으며 1633년(인조 11)에 별제(別提)로 봉직하다가 부모의 병[親病]이 위독함을 듣고 바로 길을 떠났으나 임종을 보지 못하였기에 여한이 있어 다시는 벼슬을 하지 않았다. 병자호란(丙子胡亂)에 재종형(再從兄) 묵은(黙隱) 이정신(李鼎新, 1593~?)과 함께 창의(倡議)하여 여산(礪山)에까지 이르렀다가 화의(和議)가 이루어짐을 듣고 돌아와 다음과 같은 시(詩)를 지었다./호남인물지(湖南人物志) 광주蹈海高사誰復繼 도해고사수복계 바다를 밟은 높은 자취, 누가 다시 이을까! 白頭差作苟生人 백두차작구생인 흰머리에 구차한 삶이 부끄럽네./光山誌1907년에 간행된 《야은시고(野隱詩稿)》 2책이 있다.

- 2020-04-25 | NO.173

-

- 이정회 李廷恢 정조 6년(1782) 10월 22일∼정조 8년(1784) 12월 18일

- 이정회 李廷恢 정조 6년(1782) 10월 22일∼정조 8년(1784) 12월 18일이정회(?∼?)의 인적사항을 기록한 문헌은 확인이 어렵다. 1746년 정릉참봉, 1748년 사옹봉사, 1749년 전생직장, 1751년 금부도사, 1757년 제천현감, 1762년 경릉령, 1763년 함흥판관, 1765년 김포군수, 1769년 한성서윤, 1770년 담양부사, 1777년 부총관, 사복첨정, 1778년 낭청, 1780년 성주목사를 거쳤다. 1782년 9월 27일 성주목 사에서 나주목사로 제수되어 10월 22일 부임하였다. 이후로도 1786년 사과, 1788년 균역낭청, 1789년 사복첨정 등을 역임하였다. 『금성읍지』에는 “임인(1782년) 9월 27 일 성주목사에서 나주로 제수되어 같은 해 10월 22일에 도임하였고, 갑진(1784년) 12 월 18일에 태사도(苔沙島)에 표류한 사람을 문정(問情)하는 것을 지체한 일로 파직을 당한 후에 의금부에 나포되었다.”라고 되어 있다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-11-05 | NO.172