인물

광주광역시 서구문화원에서 소개하는 광주의 역사, 문화, 자연, 인물의 이야기 입니다.

광주광역시서구문화원에서는 광주와 관련된 다양한 역사,문화 이야기를 발굴 수집하여 각 분야별로 소개하고 있습니다.

총 681건

-

- 최기룡(崔基龍, 1843∼1913)

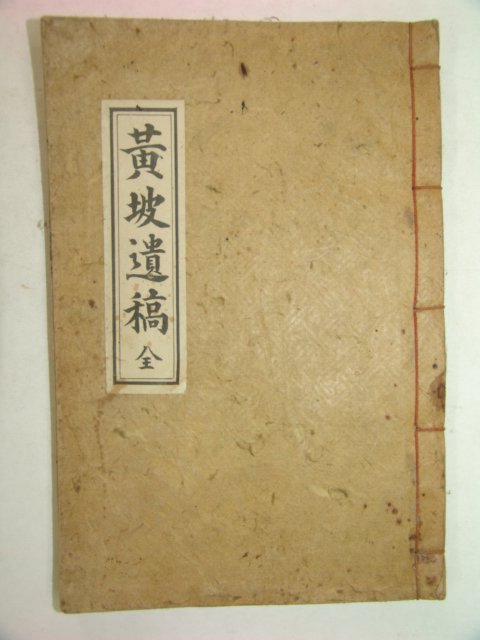

- 죽파(竹坡) 최기룡(崔基龍 1843~1913)의 자는 찬서(贊瑞). 본관은 경주(慶州). 최유환(崔有煥)의 아들로 광주 지산리에서 태어났다. 어려서부터 선천적으로 성실하고 친절하며 인정이 두텁고 의지와 취향이 훌륭하였다. 8세에 글을 쉽게 배우고 일취월장하여 주자(朱子)의 글을 한 번 읽으면 이를 깨우치고 수용하였다. 문장과 행실이 올바라서 당시 향당(鄕黨)의 사표가 되었다. 부모에 대한 효성이 지극하였다. 1884년(고종 21) 청나라에서 만주의 조선족에 대한 편적위민과 치발역복 정책으로 조상이 물려 준 백의(白衣) 흑관(黑冠)을 버리고, 호복(胡服)을 갈아입고 부모가 준 머리카락을 깎아버리도록 하였다는 소식을 듣고, 통곡하며 삼강이 무너짐은 참으로 부끄러운 일이며 조상에 대한 배신으로 간주하였다. 1888년(고종 25) 호남지방에 큰 흉년이 들어 굶주림을 면하기 어려운데 광주가 더욱 심하여 그는 수령 및 향유들과 구휼(救恤)하기를 도모하여 광양(光陽) 세미(稅米)를 옮겨 관내로 가져오는데 힘썼다.1894년(고종31) 동학란을 당하여 백성에게 엄중히 경계하며 고을의 모든 사람이 고금에 없는 기이한 일로 하늘이 반드시 그대로 두지 않을 것이라면서. 우리들은 신중히 대처할 것이며 이는 본주 목사 이희성과 나주초토사 민종열이 비도들로 하여금 느끼고 깨달음이 있기를 도모할 것이니 동요치 말라 하였다. 1896년(건양 1) 아버지의 상을 당하여 날마다 성묘를 하며 피눈물을 흘리니 땅위의 풀이 말라 죽었다. 1899년(광무 3) 부친의 탈상을 마치고 어머니 상을 당하여 예를 갖추어 장사지내고 하늘을 보고 탄식했다. 이제 부모가 계시지 않으니 조상 대대로 내려오는 재산을 이루고자 학문을 닦기 위하여 멀리 면암 최익현의 문하에 들어가 공부를 하고, 송사 기우만과 교류하였다. 그 후 면암 선생이 광주에 내려와 그의 효행과 학문에 대해서 그는 세상이 변하여도 변치 않을 것이다 하였다. 1902년(광무 6) 세상의 변함이 예측을 불가능함을 보고, 1910년에 나라가 망하자 백운 산중에 들어가 후손을 가르치고 농사짓는 과업을 버리고, 시詩ㆍ사詞로 서로 주고받으며 방황의 세월을 보냈다.1928년에는 병천사에 세워진 제하상모자비에 대한 글을 쓰기도 했다. 그 글은 지응현(1869~1959)의 《붕남실기》에 실려 있다.증심사(與鄕中諸益登瑞石宿澄心寺), 무등산(登瑞石絶頂) 등의 시가 있다. 그가 정자에서 남긴 시로는 함벽루( 陪勉菴先生上涵碧樓 陜川), 관란정( 觀瀾亭講會), 광주 영사정(敬次永思亭韻), 양과정(與良苽亭會所, 良苽亭次板上韻), 광주 불환정(不換亭次板上韻), 운호정(雲湖亭次板上韻), 죽파정사(竹坡精舍自吟), 증심사(與鄕中諸益登瑞石宿澄心寺), 무등산(登瑞石絶頂), 심진정(尋眞亭次板上韻), 해솔당(次鄭公梅松堂韻), 삼노당(次朴友(在鉉)三老堂韻), 농은정(次孝公農隱亭韻),석호재(次李公石湖齋韻), 해송당(次鄭公梅松堂韻), 이로당(次朴友(在鉉)三老堂韻), 삼파재(次文友(轍載)三坡齋韻), 화순 만연사(諸萬淵寺壁上), 광주 호가정( 浩歌亭和柳魯岡 是漢), 광주 양과정(與良苽亭會所), 죽파정사(竹坡精舍次韻, 竹坡精舍記) 등에서 시문을 남겼다.후손인 최병채崔炳彩가 1967년에 흩어진 유고를 모아 《죽파유고竹坡遺稿》 4권 1책을 석인본으로 간행했다.

- 2018-07-06 | NO.51

-

- 최상현

- 일농(一聾) 최상현(崔相鉉, 1881~1945)은 광주 최부자로 알려진 최명구(1860~1924)의 장남이다. 일제강점기 때 언론에서는 최상현은 좋은 인물로, 때로는 악덕지주로 보도하기도 해 인물에 대한 평가는 전문 역사가들의 몫으로 남겨둔다.1924년 최명구가 세상을 떠나자 장남 최상현(1881~1945)이 1942년까지 광주 흥학관을 운영했다. 광주광역시 동구 광산동 100번지 일대. 일명 구시청 사거리에 있었다.광주 흥학관은 일제강점기 광주 청년학생들의 애국계몽 교육공간이자 독립운동 산실이었다고 전한다. 이곳은 최명구가 셋째 아들인 최종수(1894~1940)를 위해 내준 공간이었다. 당시 광주공립보통학교(현 광주서석초등학교)의 동창회장직을 맡고 있던 최종수는 이 공간을 광주독립단체의 본 거처이자 청년문화의 산실로 활용했다는 것이다.최명구는 1921년 자신의 회갑을 맞아 잔치를 대신해 그 비용으로 새 건물을 세웠다. 당시 동아일보에는 1921년 3월 26일 자 4면에 ‘진정한 사회사업자가 나타나다’라는 제목으로 흥학관 낙성식과 관련한 기사가 실렸다. 최명구는 이날 200여 평의 부지에 새 건물을 지어 광주민 300여 명을 초대해 낙성식을 거행했다. 1924년 최명구가 세상을 떠나자 장남 최상현(1881~1945)이 1942년까지 이곳을 운영했다.최상현은 일제 말, 흥학관의 건물과 부지를 광주시에 기부했고, 해방 전까지 광주식량배급조합 사무실로 사용됐다. 그럼에도 불구하고 흥학관은 일부 고령자를 제외하곤 그 존재를 아는 사람들이 많지 않다.최상현은 독립운동을 돕고 빈민구제에 물심양면으로 힘쓴 인물로 알려져 있다. 인재양성에 힘썼던 그는 손창식을 일본 동경으로 유학을 보내주기도 했다고 한다. 또한 양림동에 현(현 최승효 가옥)을 지어 독립운동가들을 숨겨주곤 했다는 일화도 전해진다.그러나 한편으론 (사)한말호남의병기념사업회 등 3개 단체는 2022년 12웡 12일 성명서를 발표하여 일제강점기 광주 3대 부자로 꼽힌 최상현은 친일 행적이 분명하게 기록되어있는 데다 광주 전남지역 농민들의 수탈에 앞장선 악덕 지주이다고 주장했다. 1915년부터 1945년까지 일제 당시 동아일보와 시대일보, 조선총독부 관보 등 각종 자료와 기록에 따르면 최씨는 대일항쟁기 당시 광주군 석곡면과 광주군 양림리, 화순군 소작 농민들에게 소작료를 60~70%까지 부과해 광주 전남 농민들이 소작쟁의를 3회 이상 일으킨 악덕 지주로 기록돼 있다는 것이다.또한 최씨는 일제강점기 전남도의회 평의원을 지내는 등 친일에 앞장선 대가로 조선총독부로부터 표창패인 목배(木杯)와 훈장 다음의 포상인 감수 포장 등을 최소 5회 이상 받았다고 덧붙였다.이 같은 사실은 ‘석곡면 소작쟁의 악지주의 횡포행동, 소작회의 강경태도’(동아일보 1924년 5월 23일 3면) ‘능노조사 악덕지주 3인, 야욕만 채워 무리 착취’(시대일보 1925년 11월 3일 3면)’ 1943년 8월2일 발행된 조선총독부 관보 제4950호 등에 정확히 기록돼 있다고 밝혔다.이러한 기록에 따르면 최상현의 친일흔적은 있어 보인다. 최상현 가옥은 후손들의 여러가지 사정으로 최승효에게 매매되었다. 이른바 양림동 최승효 가옥은 현재 광주광역시 민속문화재 2호로 지정돼 있다. 현재 최상현의 가옥 중 최씨 일가의 소유로 남아있는 곳은 광주 남구 사동의 한옥이 유일하다. 사동 한옥은 1942년 최상현이 큰아들 최정숙을 위해 지은 집인데 현재 최정숙의 장녀 최순 여사가 거주하고 있다.그는 일본의 모욕적이고 계속되는 핍박에 한쪽 귀를 닫겠다는 뜻으로 호를 일농(一聾)이라 지었다고 한다. 그럼에도 흥학관을 근거지로 한 광주 청년학생들의 민족계몽운동은 계속됐고, 이에 일본은 1944년 최상현의 둘째 아들 최정엽(1923~1994)을 학도병으로 끌고 가기도 했다는 것이다.*최상현의 둘째 최정엽의 가족사진2022년 12월 12일 수정

- 2020-04-08 | NO.50

-

- 최선복 崔善復 세조 6년(1460) 2월 22일∼세조 7년(1461) 10월 21일 상경 사직

- 최선복 崔善復 세조 6년(1460) 2월 22일∼세조 7년(1461) 10월 21일 상경 사직최선복(?∼?)의 본관은 화순(和順)이며, 자는 자초(⼦初), 호는 두곡(⾖⾕)이다. 군사(郡 事) 최자해(崔⾃海)의 아들이다. 신장(申檣)의 둘째 사위로 신숙주와는 처남매제지간이 된다. 1438년 진사시에 합격하고 1447년 식년시 정과 4위로 문과에 급제한 후 정자, 집현전 박사, 우정자, 집현전 부수찬, 좌정언을 거쳐 1455년에 원종공신 1등에 책록되 었다. 1457년 사헌부 지평과 보덕을 거쳐 1460년 2월에 나주목사로 부임하여 1461년 10월까지 봉직하였다. 1463년 우부승지를 거쳐 1464년 원각사를 창건하고자 할때 부제조가 되었으며, 공조참의를 거쳐 1465년에 호조참의가 되었다. 『금성일기』 「경 진년 1460년」에 “신임 목사 봉정대부 최선복이 2월 22일 도임하였다.”고 되어 있으며, 「신사년 1461년」 기록에는 “목사 중직대부 최선복이 성균 대사성으로 선환되어 10월 21일 상경하였다.”고 되어 있다.『금성읍지』에는 “경진(1460년) 12월 12일 도임 하였고, 모월일에 성균관 대사성으로 발령을 받아 신사(1461년) 10월 21일 상경 사직 하였다.”라 되어 있는데, 도임일이 2월인데 12월로 잘못 기재한 것 같다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-15 | NO.49

-

- 최수화(崔洙華)

- 최수화(崔洙華, 1885~1962)의 본관은 경주이며 자는 성관(聖觀), 호는 운파(雲坡)이다. 남구 대촌면 양과리에 거주했다.부 : 崔明鎭조 : 崔基龍증조 : 崔有煥외조 : 柳仲根처부1 : 李寅植송사 기우만에게 수학하였다.1916년 송사 선생 襄禮 때 喪次 司書로 참석하였다.1929년 羅燾圭 문인들의 契에 참여1935년 4월에 秉天祠의 일로 鳳山精舍에서 회합을 갖자는 통문을 내는 데 동참하였다.『운파유고雲坡遺稿』가 있다.

- 2020-08-06 | NO.48

-

- 최승모(崔勝模)

- 최승모(崔勝模, 1868~1949)는 본관이 경주, 자는 성언, 호는 전은田隱이다.후석 오준선吳駿善의 문인이다.『전은사고田隱私稿』가 있다.

- 2020-08-08 | NO.47

-

- 최신지 崔愼之

- 최신지崔愼之(1748~1822)의 자는 우신(又愼)이며, 호는 황파(黃坡), 본관은 경주이다. 1748년 정월 8일에 남구 지석동(유등곡면 황산리)에서 출생했다. 최송덕(崔宋德)의 아들이다.4,5세에 박찬혁(朴纘赫)에게 수업을 시작하여 미호(渼湖) 김원행(金元行, 1702년∼1772년)의 문인(門人)이다. 김원행은 김창집의 손자이며, 담헌 홍대용의 스승이기도 하다. 김원행 집안은 노론으로, 숙종 때부터 영조 때까지 정권의 핵심에 있었으나 집안의 어른들이 사형을 당한 뒤로, 평생 서원에 은거하며 제자를 키웠다. 스승 김원행은 최신지에게 ‘주일무적(主一無適)’이라는 글을 써주었다. 그 내용은 마음을 한 곳, 즉 경(敬)에 집중하고 다른 일에는 마음을 두지 말라는 뜻이었다. 스승이 사망하자, 스승의 아들 삼산재(三山齋) 김이안(金履安)을 따라 배우며 사귀었다. 김이안의 삼산재집(三山齋集)(卷之六)을 보면 최신지에게 보낸 글(「答崔愼之」)이 보인다. 부모의 장례와 관련된 글이다.최신지는 그에게서 배우고, 문집 황파유고(黃坡遺稿)를 남겼다.김선생이 졸하자, 그의 아들 삼산을 종유했다. 수촌 최정봉, 삼한 박효덕, 만원 오정원, 맥호 김수조, 상사 이창우 등과 친분이 두터웠다. 정조 21년(1797)에 광주목사 서형수(徐瀅修)의 추천으로 ⌈어정대학연의(御定大學衍義)⌋를 교정(校正)하였다. 이 교정작업은 정조가 직접 지시한 것으로 호남 지역 유생들이 참여하였다. 정조는 ⌈어정 대학연의(御定大學衍義)⌋외에 ⌈연의보(衍義補)⌋, ⌈어정 주자대전절약(御定朱子大全節約)⌋ 등을 저술한 뒤에, 특별히 호남지역 유생들에게 교정을 보라고 명령을 내렸다.이듬해인 무오(1798)에 국왕 정조는 “(교정을 보아) 올려 보낸 글들을 보니 뛰어난 구절과 훌륭한 작품이 많았다. 지금 이 재능을 살피고 장점을 비교하는 일은 곧 호남의 재능 있는 선비들의 명성을 널리 알리는 기회를 만들기 위함이다”라고 하면서, 호남 지역 유생들의 능력을 시험하기 위해 직접 과거 문제를 내서 과거시험을 실시했다. 시험장소는 광주(光州) 명륜당(明倫堂)이었는데, 장원을 차지한 사람은 고정봉(高廷鳳)과 임흥원(任興源)이었다. 최신지는 「어제경의조문책(御製經義條問策)」을 지었으나, 부친상을 당하여 뜻을 이루지 못했다. 이후에도 빈번히 좋은 기회를 놓쳤다.그는 부모상을 당하여 상복을 입었을 때는 고기와 술을 입에 대지 않았다. 그리고 비가 오나 눈이 오나 무덤 근처에 초막을 짓고 여묘살이를 하였다. 평소에는 속된 말을 잘 하지 않았으며, 게으름을 피우지도 않았다. 이 때문에 주변 사람들로부터 존경을 받았다.순조 16년(1816)에 직지 조만영이 그를 특천하였으나 그 뜻이 받아들여지지 않았다. 1822년 정월 75세에 졸하였다. 《황파유고》는 1921년 손 최상정이 편집, 증손 최윤환이 간행하였다. 『黃坡遺稿』는 4권 2책 77장으로 이루어져 있는데, 제1권에는 부와 시문, 서(書) 등이 수록되어 있고, 제2권에는 「어제경의조문공대(御製經義條問貢對)」가, 제3권에는 기(記), 잠(箴), 제문 등이, 그리고 부록에는 묘지명, 행장 등이 수록되어 있다.

- 2020-03-18 | NO.46

-

- 최여해 崔汝諧 ?(의종 24년(1170) 이전)

- 최여해 崔汝諧 ?(의종 24년(1170) 이전)최여해(1101∼1186)의 본관은 경주이며, 과거에 급제하여 울주통판으로 벼슬을 시작 하였다. 그 후 익양부의 전첨으로 있을 때 익양공(翼陽公: 명종)이 왕위에 오르는 꿈을 꾸고 익양공을 잘 모셨는데, 특히 나주의 수령으로 있으면서 이름난 과실과 말린 해산 물을 구하여 지속적으로 보냈다고 한다. 뒤에 명종이 1170년 즉위하자 그 인연으로 나주수령에서 좌정언지제고(左正⾔知制誥)에 제수되었다. 이어 보문각대제를 역임하였 다. 77세에 추밀원사 좌산기상시가 되고 특별히 정당문학으로 벼슬을 마치었다. 86세 로 죽자 3일 동안 조회를 정지할 정도로 명종의 총애를 받았다고 한다. 성품은 너그럽 고 후덕하였다. 시호는 문정(⽂貞)이다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》

- 2024-10-14 | NO.45

-

- 최연복(崔連福)- 정홍명의 기옹만필(畸翁漫筆)

- 정홍명(1582~1650)의 기옹만필(畸翁漫筆) ○ 최연복(崔連福)은 자는 경응(景膺)인데, 김영휘(金永暉)와 같은 마을에서 사이좋게 지냈다. 사람됨이 중후하고 근신하여 일생동안 남의 잘못을 말하지 않았으며, 교제하는 사람은 모두 한 고을의 착한 선비들이었다. 종신토록 《대학》 한 권을 읽었는데, 집주(集註)와 《혹문(或問)》을 아울러 통달하지 않은 것이 없었으며, 문을 닫고 종적을 숨기다가 이 세상을 떠났다. 이런 사람들은 생전 산골에 거주하여 이름이 알려지지 않으니, 슬픈 일이다.

- 2022-05-03 | NO.44

-

- 최옥호 崔⽟皓 중종 1년(1506)∼?

- 최옥호 崔⽟皓 중종 1년(1506)∼?최옥호(?∼?)의 본관은 전주(全州)이다. 아버지는 정랑 최보민(崔普敏)이다. 1476년 소경 전(昭敬殿) 참봉을 지냈으며, 1496년 부정(副正)으로 승진하였고, 1503년에 선공감 부정을 역임한 후 1506년에 나주목사로 부임하였다. 1512년에는 여주목사를 지냈는데, 『중종실록』에 의하면 사간원이 “최옥호는 전일 나주목사로 있을 때에 벼슬살이를 삼가지 아니하여 피폐를 가져왔으니, 개정하소서.”라고 하였으나 “최옥호 같은 사람은 큰 허물이 있는 것이 아니니 체직할 것 없다.”라 하여 윤허하지 않았다고 기록되어 있다.이후 1515년 성천부사로 옮겼으나 대간의 탄핵으로 체직되었다. 『금성읍지』에는 “정덕 1506 년에 도임하였으나, 이임한 날은 기록이 없다. 통정대부에 가자되었다.”라 되어 있다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-15 | NO.43

-

- 최운 崔雲 충선왕 1년(1309) 이후

- 최운 崔雲 충선왕 1년(1309) 이후최운(1275∼1325)의 본관은 동주(東州), 자는 몽수(蒙叟), 아버지는 봉익대부(奉翊⼤夫)최문립(崔⽂⽴)이다. 1289년(충렬왕 15) 15세에 사마시에 합격한 뒤 1296년에 도재고 판관(都齋庫判官)에 보직되어 내시(內侍)에 속하였고, 1299년에 신호위별장(神虎衛別將) 으로 견룡행수(牽⿓⾏⾸)에 임명되었다. 1300년에 좌우위장군(左右衛將軍)에 임명되고, 1302년에 문관으로 회복되어 조현대부 군부총랑(朝顯⼤夫軍簿摠郎)이 되었다가 전리총랑 판사영서사(典理摠郎判司盈署事)로 옮기게 되었다. 1308년(충선왕 즉위년)에 좌우위 대호군(左右衛⼤護軍)이 되었으며, 1309년에 나주목사가 되었다. 1312년에 철원부사를 거쳐 1314년에 공주목사로 옮겼다가 철원부사를 지냈다. 1316년(충숙왕 3) 정윤(正尹) 에 임명되고 원윤(元尹)에 승직되었다. 1325년 통헌대부 지밀직사사 우상시 상호군(通 憲⼤夫知密直司事右常侍上護軍)에 임명되었다. 천성이 정직하고 진실하였으며, 평생 불교를 독실히 믿었다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-14 | NO.42

-

- 최윤환崔允煥(1898~1979)

- 근대의 한학자로 본관은 경주(慶州). 자는 덕선(德善). 호는 경당(敬堂). 상정(相廷)의 아들로 광산구 양과동 야평마을 출신이다. 1898년 광주 이장리에서 출생하여 죽파(竹坡) 최기룡(崔基龍)에게 경전을 배우고, 현와(弦窩) 고광선(高光善)을 스승으로 삼고 가르침을 받아 학문이 경지에 이르렀다. 우정(愚汀) 고광익(高光益), 지암(芝菴) 박재원(朴載元), 운파(雲坡) 최수화(崔洙華) 등과 학문을 강론하였고, 효당(嘵堂) 김문옥(金文鈺), 성지재(誠之齋), 송재직(宋在直), 고당(顧堂) 김규태(金奎泰)와 시문을 강마하였다. 그는 1918년 고종황제가 승하(昇遐)한 이후 밤낮으로 나라를 걱정하며 산림에 숨어살며 후학을 가르치는데 전념하였다. 양과동 향약에 깊이 참여하여 동정 보수에 참여 중수기를 찬(撰)하는 등 많은 시문을 남겼다. 저서로 《경당만록敬堂漫錄》이 있다.송사(松沙) 기우만의 제자로 경술국치(1910) 후 두문불출하고 후학을 가르치는 일에 전념했던 그의 형 인재(忍齋) 최인환(崔仁煥, 1878∼1958)과 함께 경당서실에서 시회를 열었다. (族弟敬堂(允煥)書室雅會)

- 2020-10-03 | NO.41

-

- 최응룡(崔應龍, 1514~1580)

- 최응룡(崔應龍, 1514~1580)조선전기 광주목사, 전라도관찰사, 형조참판 등을 역임한 문신.본관은 전주(全州). 자는 견숙(見叔). 호는 송정(松亭). 최자경(崔自涇)의 증손으로, 할아버지는 최수지(崔水智)이고, 아버지는 최이한(崔以漢)이며, 어머니는 문이신(文以信)의 딸이다. 어려서부터 재주가 뛰어났고, 학문에 힘써 문장에 능하였다. 박영(朴英)·이황(李滉)에게 글을 배웠으며, 박운(朴雲)·김취문(金就文) 등과 더불어 교분이 두터웠다.1546년(명종 1) 증광문과에 장원으로 급제, 사관(史官)이 되었고, 지평·의주목사·병조참지·공조참의·우부승지 등을 역임하였다.이후 충청도관찰사·나주목사·함경북도병마절도사를 거쳐, 1577년(선조 10) 전라도관찰사로서 뇌물을 강요한 죄로 한때 삭탈관직이 되었다가 형조참판에까지 이르렀다. 도량이 크고 정사(政事)를 처리하는 데 여유가 있었다고 하며 여러 번 큰 고을을 맡아 다스렸고 세 번이나 방백(方伯)이 되어 치적을 남겼다.또 관직에 있으면서도 학문을 잊지 않았으며 스스로 끊임없이 면학에 소홀할까 책하였다 한다. 재주와 뜻이 매우 굳고 강직하여 이황도 그를 매우 가상히 여겼으며, 당시 사람들도 장상의 재주가 있다고 칭찬하였다. 선산의 송산서원(松山書院)에 제향되었다. *희경루 방회도(보물 제1879호)에 보면 참여인사가 그림 하단에 적혀 있다. 관복의 인물 가운데 오른쪽이 모임을 주관한 전라도 관찰사 강섬(52세), 가운데가 광주목사 최응룡(54세), 왼쪽 세명 가운데 앞쪽부터 정자공 임복(47세), 남효용, 유극공이다. 위쪽 세 사람은 현직 관원이라 관모를 썼고, 정자공과 남효용은 전직이라 평량자(平凉子)를 썼다.희경루는 광주시에서 남구 광주공원 인근에 복원했다.

- 2023-08-08 | NO.40

-

- 최응원

- 최응원(崔應遠), 湖節4下-139-1, 光州, 丁卯, 樹勳-《호남절의록》(1799)

- 2020-04-02 | NO.39

-

- 최자운 崔⼦雲 공양왕 4년(1392) 4월 10일∼공양왕 4년(1392) 7월

- 최자운 崔⼦雲 공양왕 4년(1392) 4월 10일∼공양왕 4년(1392) 7월최자운(?∼?)의 본관은 경주(慶州), 판봉상시사를 지냈다. 고려말 충신 최청(崔淸, 1344 ∼1414)의 아버지이다. 『태조실록』 1395년 5월 11일조에 “전 전농정(典農正) 최자운을 보내서 말 1000필을 명나라에 바쳤는데, 요동에 가서 교부하고 돌아왔다.”라는 기록이 있다. 『금성일기』 「임신년 1392년」에 “목사 최자운이 4월 10일 도임하였다가 7 월에 돌아갔다.”고 기록되었으며, 『금성읍지』에는 “임신(1392년) 4월 10일 도임, 동년 7월에 교체되었다.”는 기록이 있다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-14 | NO.38

-

- 최지장 崔知藏 공민왕 10년(1361) 11월∼공민왕 11년(1362)

- 최지장 崔知藏 공민왕 10년(1361) 11월∼공민왕 11년(1362)최지장(?∼?)의 인적사항이나 행적을 기록한 문헌은 확인이 어렵다. 『금성일기』에는 “1362년(공민왕 11)에 임기를 마치고 상경하였다.”고 되어 있으며, 『금성읍지』에는 “신축(1361년) 11월에 부임하여 1362년에 상경하였다.”라는 기록을 확인할 수 있다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-14 | NO.37