인물

광주광역시 서구문화원에서 소개하는 광주의 역사, 문화, 자연, 인물의 이야기 입니다.

광주광역시서구문화원에서는 광주와 관련된 다양한 역사,문화 이야기를 발굴 수집하여 각 분야별로 소개하고 있습니다.

총 681건

-

- 장수련

- 장수련(張守連)의 본관은 흥성으로 1592년 6월에 김천일 의병에 가담하여 부장이 되었더,湖節2下-213-2, 光州, 壬辰, 一道擧義 -《호남절의록》(1799)

- 2020-04-02 | NO.126

-

- 장유 張維 인조 7년(1629) 9월 15일∼인조 8년(1630) 8월

- 장유 張維 인조 7년(1629) 9월 15일∼인조 8년(1630) 8월장유(1587∼1638)의 본관은 덕수(德⽔)이며, 자는 지국(持國), 호는 계곡(谿⾕) 또는 묵소(默所)이다. 할아버지는 목천현감 장일(張逸), 아버지는 판서 장운익(張雲翼)이며, 우의정 김상용(⾦尙容)의 사위로 효종비 인선왕후(仁宣王后)와 예조판서 장선징(張善澂)의 아버지이다. 1606년 진사시에 합격하고 1609년 증광시 문과에 을과 1위로 급제, 호당에 들어갔다. 1610년 겸설서, 1611년 주서, 검열, 1612년 봉교 겸 춘추관기사관 등을 역임하였다. 1623년 인조반정에 가담해 정사공신 2등에 녹훈되고 이조좌랑, 이조정랑, 1624년 대사간, 대사헌 등을 역임하였으며, 이괄의 난 때 왕을 공주로 호종한 공으로 신풍군(新豊君)에 책봉되었다. 1626년 대사간, 이조참판, 대사헌, 1627년 이조판서, 원접사, 1628년 대제학, 정헌대부를 거쳐 1629년 7월 21일 나만갑(羅萬甲)을 구제하려 다가 나주목사로 좌천되어 9월 15일 도임하였다. 이후 대사헌, 좌부빈객, 대제학, 예조 판서를 거쳐 1637년 우의정에 임명되었으나 어머니의 부음(訃⾳)으로 18차례나 사직 소를 올려 사퇴했다. 장례 뒤 과로로 1638년 3월 17일 병사하였다. 영의정에 추증되었다. 『금성읍지』에는 “숭정연간에 이조판서와 우참찬 때에 대제학을 겸하면서 기사 (1629년) 9월 15일 도임하였고 경오(1630년) 8월에 부친상을 당하여 올라갔다. 소포에 이르러 형조판서에 제수하는 유지를 받고 상경하였다.”는 기록이 있다. 1630년에 세운 「행목사 신풍군장공유 숭유흥학 청덕선정비」가 지금도 나주객관 금성관 안에 있다. 1626년 대사간 때 「창의사 김공 정렬사비」의 비문을 지었다. 송시열(宋時烈)이 “그는 문장이 뛰어나고 의리가 정자(程⼦)와 주자를 주로 하였으므로 그와 더불어 비교할 만한 이가 없다.”고 찬하였음이 전한다. 천문·지리·의술·병서 등 각종 학문에 능통하였 고, 서화와 특히 문장에 뛰어나 이정구(李廷⿔)·신흠(申欽)·이식(李植) 등과 더불어 조선 문학의 사대가(四⼤家)라는 칭호를 받았다. 저서로 『계곡만필(谿⾕漫筆)』, 『계곡집(谿⾕ 集)』, 『음부경주해(陰符經注解)』가 전하며, 시호는 문충(⽂忠)이다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-17 | NO.125

-

- 장재성

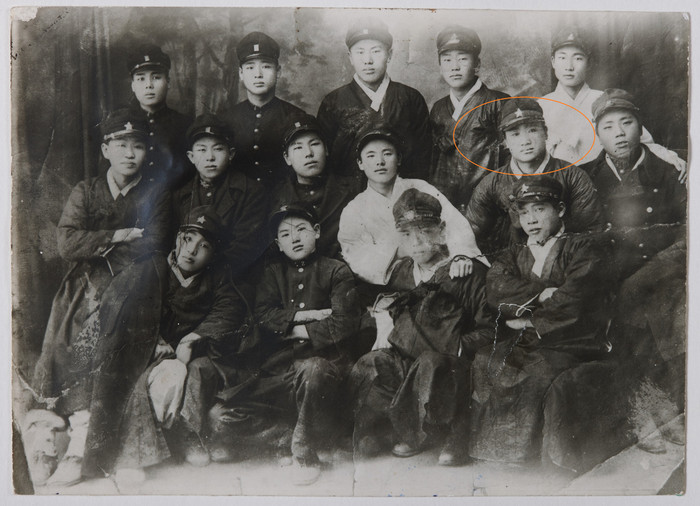

- 장재성(張載性, 1908-1950)은 1929년 광주학생독립 운동의 지도자 중의 한 사람이다. 1908년 광주군 광주면 금계리에서 광주면의 회계공무원이었던 아버지 장원용과 어머니 최예언 사이에서 1남 1녀중 첫째로 태어났다. 그렇게 어렵지 않은 가정형편으로 광주서석보통학교를 졸업한후 장재성은 광주고등보통학교에 진학한다. *장재성, 왕재일 등 광주고보생 등이 1926년 11월에 조직했던 학생비밀모임 ‘성진회’ 회원들. 원안이 광주학생독립운동의 주역 장재성 선생. 광주학생독립운동기념회관 제공광주지역에서는 당시의 학생들의 비밀 지하조직으로 1926년 11월 3일 성진회(醒進會)가 광주고등보통학교 생도와 광주농업학교 생도 15명으로 조직되었다. 이 성진회는 광주고등보통학교 학생이던 장재성, 왕재일과 광주농업학교 학생이던 박인생 등이 중심이되어 조직되었다. 그 배후에는 제3차 조선공산당의 전남지부 위원장인 강석봉과 청년학생부 책임위원인 지용수가 있었다. 성진회의 조직목적은 "궁극적으로는 조선민족의 독립과 공산주의 사회의 실현을 위해 우선 공산주의 이론을 연구하는 것" 이었다. 성진회는 총무에 왕재일, 서기에 박인생, 회계에 장재성을 결정하고 매월 2차례씩 만나 사회주의를 연구하였다. 회원으로는 광주고등보통학교 학생과 광주농업학교 학생을 비롯한 15명이었다. 1927년 3월, 광주고등보통학교를 졸업한 장재성은 일본 도쿄에 있는 주오 대학 예과에 입학했다. 도쿄에서 그는 조선인 유학생 연구모임중 하나인 신흥과학연구회에 가입하여 활동하였다. 신흥과학연구회는 1926년 11월 결성되어 기관지 <신흥과학>을 발행하고 있었으며, 1928년-29년 당시 학생운동에 관한 이론에서 가장 높은 수준을 보여주었다. 1929년 6월 중순 장재성은 일본에서 귀국했다. 그는 당시 광주지역내 각 학교에 개별적으로 조직되어 있던 사회과학연구의 독서회원을 두루 만나 독서회 중앙부라는 비밀결사를 조직했다. 장재성은 책입비서로서 회를 통솔하였다. 1929년 11월 3일 조선인학생들과 일본인학생들 사이에 광주역驛전前에서 충돌하는 사건이 발생하면서 제1차 시위가 자연발생적으로 일어났다. 이 시위로 조선인학생 수십명이 체포되었는데 장재성은 이에 대한 조직적, 계획적 대응을 모색했다. 1929년 11월 12일 광주지역 제2차 시위가 발생한 이후 장재성은 260여명의 학생들과 함께 구속되었다. 장재성은 광주지방법원에서 7년형을, 대구 복심覆審(항소심)법원에서 4년형을 선고받았는데, 이는 학생운동 관련자중 가장 많은 형량이다. 광주여자고보에서도 장재성의 누이동생인 장매성張梅性이 중심이 되어 11월초에 소녀회라는 독서회가 조직되었다. 1945년 8월 30일 광주 건국준비위원회가 결성될 당시 장재성은 조직부장을 맡았다. 1945년 11월 3일 광주서중 교정에서 해방후 광주학생독립운동의 첫 기념행사가 열렸다. 여기서 장재성이 사자후를 토했다. 1945년 12월 2일 광주 청년동맹 대회에서 의장으로 선출되었다. 그 후 청년동맹은 민주청년연맹으로 개편되었다. 그는 1946년 2월 15일 서울에서 열린 <전국 민주주의 민족전선>(약칭 민전民戰) 결성대회에 전남대표 14중 한명으로 참가하였다. 장재성은 민전 준비위원회에서 총무부 소속으로 활동하지만 웬일인지 민전의 부서 책임자 선발에서는 배제되었다. 1948년 남한의 단독선거가 진행되면서 단독정권을 반대했던 좌익들 중 일부는 북한으로 건너가 4.3문제를 성토하고 북한정권 수립을 위한 해주海州 남조선 인민대표자회의를 진행한다. 이때 장재성도 이 모임에 참석한 것으로 알려진다. 그런데 장재성의 명단은 당시 대의원명단에 보이지 않고 있다. 장재성은 1949년 7월 일본을 경유하여 귀국했으나 체포되어 7년형의 선고를 받고 광주 형무소에 수감되었다. 6.25 남침이 일어나자 경찰은 후퇴하면서 형무소내의 좌익사범들을 처형했다. 이때 장재성도 무등산으로 끌여가 처형당하면서 43세의 삶을 마감했다. 장재성은 1962년 독립유공자 표창 대상자 208명에 포함돼 있었지만, ‘해방 후 조선공산당에 가입한 사실이 확인됐다’며 취소됐다.

- 2020-03-24 | NO.124

-

- 장항 張沆 충숙왕 13년(1327, 정묘) 전후

- 장항 張沆 충숙왕 13년(1327, 정묘) 전후장항(?∼1353) 1) 의 호는 눌재(訥齋)이며, 충숙왕 때 과거에 급제한 뒤 사헌규정과 좌사 의대부가 되었다. 1320년(충숙왕 7, 경신)에 충선왕이 원나라에 5년간 억류 중에 티베 트로 귀양을 가게 될 때 여비를 가져다 준 공적으로 1327년 11월 24일에 나주목사 벼슬로 이등공신에 오른다. 이어 군부판서, 밀직제학, 첨의참리 평양윤을 거친 후에 영산군(永⼭君)에 봉해졌다. 충혜왕 때에는 전민추쇄도감의 제조가 되고, 충목왕 때에는 참의, 참리, 정당문학에 오른 뒤에 경사도감의 제조와 서연관에 올랐다. 특히 예학에 깊은 조예가 있어서 공민왕의 명을 받아 종묘의 예악과 기복을 수정하여 칭찬을 받았 다. 시호는 문현(⽂顯)이다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-14 | NO.123

-

- 전상의(全尙毅)

- 후금(청)과 싸우다 안주성전투에서 순절한 전상의(1575∼1627)는 자는 희원(希元) 또는 환중(桓仲), 본관은 천안으로 시호는 충민(忠愍)이다. 그는 광주목 도촌면, 현 남구 사구동에서 아버지 용(蓉)과 어머니 평산신씨 사이에서 태어나 정묘호란 때 안주성전투에서 순절하여 북구 화암동 239번지 묻혀 있다.그는 어려서부터 총명하고 용력이 남달리 뛰어났으며 회재서당에서 박붕(朴鵬)에게서 수학하였다. 말타기와 활 쏘는 솜씨가 뛰어나 그의 나이 29세 때인 1603년에 무과에 급제한 뒤 훈련원 주부를 거쳐 함경도 갑산도호부 운총만호, 평북 강계도호부의 고산리 첨사, 경기도 통진현의 덕포첨사, 내금위 예차(預差) 등을 두루 역임하였다.1617년(광해군 9) 7월에 오윤겸과 함께 회답사(回答使)로 일본에 건너가 임진왜란 때 포로로 잡혀간 150여 명을 송환해 오는데 큰 공을 세우고 돌아왔다. 1618년(광해군 10) 8월에 대궐의 경비를 맡아보는 어모장군, 행중무위겸사복장으로 임명을 받았다. 1623년 인조반정으로 인하여 개천군수로 좌천되었다가 1625년 구성도호부사 겸 좌영장이 되어 반란으로 폐허가 된 관아를 정비하고 군사를 점검하는 등 변방의 방어에 최선을 다했다.1627년(인조 5) 1월 14일 후금(청) 태종이 3만 대군을 몰고 의주까지 진출하여 파죽지세로 남하 한다는 소식을 듣고 평안도 병마절도사 남이흥(南以興)과 안주목사 김준(金浚), 구성도호부사 전상의 등 3인이 안주성에 모여 청천강을 건너지 못하도록 방어 전략을 수립하고, 남이홍과 김준은 중영(中營)을 지키고 전상의 장군은 남영(南營)인 백상루(百祥樓)에 진을 치고 지키게 되었다.1월 18일 백상루 위에서 적진을 바라보니 적병이 점점 가까이 옴에 따라 일시에 적을 공격하니 포성은 천지를 진동하였다. 이날 적병은 크게 패하여 일시 후퇴하였다가 전열을 가다듬어 대군으로 다시 침범함에 장병들이 죽음을 각오하고 싸웠으나 진영이 적에게 함락되어 남이흥과 김준이 순절하였다. 더욱이 군량이 고갈되고 원병이 오지 않자 전 장병과 함께 죽기를 결의하고 누상에 올라 적을 맞아 5일간 싸우다가 그 또한 장렬히 순절하고 말았다.1627년(인조 5) 병조판서 겸 지의금부사에 증직되었으며, 1684년(숙종 10) 안주의 충민사에 배향되고, 1849년(헌종 15) 광주 경렬사에 배향되다가 1985년 그의 묘소가 있는 곳에 ‘충민사’라는 사우를 건립하여 배향하고 있다. *《광주읍지(1879)》, 《구성공 전상의장군 실기(2010)》

- 2020-03-06 | NO.122

-

- 정각선 鄭覺先 경종 2년(1722) 6월 17일∼영조 1년(1725) 7월

- 정각선 鄭覺先 경종 2년(1722) 6월 17일∼영조 1년(1725) 7월정각선(1660∼1743)의 본관은 동래(東萊)이며, 자는 도보(道甫), 호는 두릉(杜陵)이다. 아버지는 통훈대부 행 강화부경력 정재대(鄭載岱)이며, 1719년 6월부터 1720년 7월까지 나주목사로 재임한 정욱선(鄭勗先)의 동생이다. 1682년 증광시에 진사로 합격하였 으며, 1696년 세마(洗⾺), 1698년 부솔, 1699년 장악주부, 1699년 호조좌랑, 1700년 호조정랑, 1701년 공조정랑·금화현감, 1704년 배천군수, 1708년 평산부사, 1712년 한성부서윤·청풍부사, 1714년 충주목사, 1719년 무주부사, 1721년 공주목사, 1722년 5월 15일 나주목사에 제수되어 6월 17일 부임하였다. 1739년 부호군·오위장, 1739년 돈녕도정을 역임하였다. 『금성읍지』에는 “임인(1722년) 6월 17일 도임하였고 을사 (1725년) 7월에 폄하 체직되었다.”라 하였다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-22 | NO.121

-

- 정경세 鄭經世 광해군 2년(1610) 12월 22일∼광해군 2년(1610) 12월 29일

- 정경세 鄭經世 광해군 2년(1610) 12월 22일∼광해군 2년(1610) 12월 29일정경세(1563∼1633)는 1611년(광해군 3) 전라감사를 역임하였다. 1610년 가선대부에 올라 성균관 대사성이 되었고, 12월에 나주목사에 부임하였으나 바로 전라도관찰사가 되었다. 『금성읍지』에는 “경술(1610년) 12월 21일 도임하였고, 같은 달 29일에 본도 순찰사로 이동하였다.”라는 기록이 있다. *상세이력은 전라감사편 참조.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-17 | NO.120

-

- 정귀세

- 정귀세(鄭貴世, ?~1592)의 본관은 진주이며 자는 여화(汝華), 호는 금강(錦岡)이다. 선조 때 무과에 급제하여 훈련원 봉사 등을 지냈다. 1592년(선조 25) 임진왜란이 일어나자 전라도 담양(潭陽)에서 거의한 고경명(高敬命)의 휘하로 들어갔다.그해 6월 고경명이 충청도 의병장 조헌(趙憲)과 승장 영규(靈奎) 등과 합세하여 8월 금산성에 주둔한 왜군을 공격할 때 참전하였다. 적군에게 포위된 가운데 온힘을 다해 싸웠으나 병력 수의 열세로 의병 700여 명과 함께 전사하였다. 이 때 전사한 700의사의 무덤은 칠백의총(七百義塚)이라 하여 금산에 있다.湖節1上-051-1, 光州, 壬辰, 高敬命同殉 -《호남절의록》(1799)또 월파 류팽로장군 의병일기 임진(壬辰) 6월 10일자에 따르면 "6월 10일 무술 : 광주의 전 봉사 정귀세(奉事 鄭貴世)와 함평의 전 주부 박응주(主簿 朴應柱) 영광의 선비 이인우(李仁佑) 옥주의 선비 전용관(田用灌) 정읍의 선비 김봉학(金奉鶴) 조식(趙軾)이 가동(家僮)을 거느리거나 혹은 향병(鄕兵)을 거느리고 왔다."라는 내용이 있다.선무원종공신(宣武原從功臣)에 녹훈되고, 금산 종용사(從容祠)에 배향되었다.

- 2020-04-02 | NO.119

-

- 정기광 鄭基廣 인조 3년(1625) 3월 28일∼인조 3년(1625) 6월 2일

- 정기광 鄭基廣 인조 3년(1625) 3월 28일∼인조 3년(1625) 6월 2일정기광(1579∼1645)의 본관은 초계(草溪)이며 자는 자거(⼦居), 호는 추재(追齋) 또는 토곡(⼟⾕)이다. 할아버지는 전라감사를 지낸 정종영(鄭宗榮)이고, 아버지는 진사 정약(鄭爚)이며, 1654년 나주목사로 재임한 정기풍(鄭基豐)이 형이다. 1608년 별시 문과에 병과로 급제하여 1611년 주서, 1613년 예조좌랑·사서·병조좌랑을 거쳐 1618년 평안 도도사를 역임하였다. 1625년 2월 18일에 통정대부 나주목사를 제수받고 3월 28일에 부임하여 6월 2일에 이임한다. 『승정원일기』에 “남방의 수령 가운데 나주목사 정기광이 본디 부지런하고 유능한 재능이 있으니 차사원(差使員)으로 정하여 그로 하여금 주관하게 한다면”이라는 기록이 있다. 일부 결락된 글이 있으나 앞의 내용을 보면 “하삼 도의 선세(船稅)는 호조가 쓰고 염분(鹽盆)과 어전(漁箭)은 검찰사(檢察使)가 써서 양곡을 마련하는 밑천으로 삼았는데 경관(京官)을 보내어 주관하도록 하자”고 하여 이와 관련된 것으로 보인다. 1627년 동래부사, 1629년 좌부승지, 1630년 참찬관, 1631년에는 형조참의로 임명되었으나 사간원의 탄핵을 받고 파직 당하였다. 1636년 우승지에 이르렀다. 『금성읍지』에는 “을축(1625년) 3월 28일 도임하였고, 같은 해 6월 2일에 모친상을 당하여 체직 되었다.”는 기록이 있다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-17 | NO.118

-

- 정기풍 鄭基豊 효종 5년(1654) 9월 9일∼효종 7년(1656) 1월

- 정기풍 鄭基豊 효종 5년(1654) 9월 9일∼효종 7년(1656) 1월정기풍(1594∼?)의 본관은 초계(草溪)이며, 자는 형백(亨伯)이다. 할아버지는 전라감사를 지낸 판중추부사 정종영(鄭宗榮), 아버지는 절충장군 행충무위부호군(⾏忠武衛副護軍) 정약(鄭爚)이다. 1628년 3월에 나주목사로 재임한 정기광(鄭基廣)의 동생이다. 1615년 식년시에서 생원으로 합격하였고, 1648년 55세의 나이에 식년시 문과 병과로 급제하 였다. 1629년 세마, 1639년 부사과, 1640년 신계현령, 1646년 공조정랑, 1649년 옥천군수 재직 중 표창을 받고 지평을 지냈다. 1651년 장령·양양부사, 1653년 종부시 정·사간, 1654년 통례·집의를 지내고 7월 22일 나주목사로 제수되어 9월 9일 부임, 재직하다가 1655년 1월 17일 전패가 유출되는 사건이 발생하자 전라감사가 내용을 보고하고 사직 상소를 올렸다. 그 결과 나주목을 금성현으로 다시 강등하게 된다. 그뒤로 1657년 보덕, 1658년 집의·승지, 1662년 서원현감 등을 역임하였다. 『금성읍지』 에는 “갑오(1654년) 9월 9일 도임하였는데 병신(1656년) 1월에 위판이 파손되는 일로 체직되었고, 읍호가 강등되었다.”라 기록되어 있다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-22 | NO.117

-

- 정대현

- 정대현(鄭大鉉, 1873~1946)의 자는 익삼(益三), 호는 석계(石溪), 본관은 하동(河東) 정씨다. 아버지는 정지초(鄭志楚), 어머니는 강화최씨(江華崔氏) 사이에 광주광역시 오치리에서 태어났다. 그는 천성이 온후하고 행동거지가 단정하였으며, 효성과 우애가 지극하였다. 어려서부터 영민하여 날마다 책을 읽었으며, 일제가 강점기에 시행한 단발령과 변복에 따르지 않고 죽을 때 까지 상투를 틀고 한복을 입었다. 그는 시문에 능해 용진정사 속수계(次湧珍精舍續修稧韻), 표충사미국계(褒忠祠薇菊契), 초은정시계(樵隱亭詩會), 삼익계(三益契)등을 참여하고 많은 시문을 남겼으며 서문은 외당(畏堂) 고한주(高漢柱 1871∼1959), 발문은 정해영(鄭海英)이 쓴 《석계시고(石溪가 1975년 간행되었다.장성 삼산재(謹次三山亭原韻, 自三山齋至長洞路中作, 三山齋與諸益共話)에서 시를 남겼다. 삼산재는 송사 기우만이 학문을 강구하며 후학인을 가르쳤던 곳이다. 그는 이곳에서 읊은 상산사호가(商山四皓歌)의 시(商山四皓歌上三山齋松沙奇先生)를 남겼다. 기우만을 상산(商山)의 은자라고 칭한 것이다.이밖에 광주 오준선의 용진정사(謹次吳後石丈湧珍精舍原韻, 謹次鳳山精舍原韻, 謹次湧珍精舍原韻), 고광선의 엄이재(謹次高弦窩丈掩耳齋韻), 표충사(褒忠祠薇菊契韻), 이계익의 회농정( 六月晦農亭與李梧村(啓翼)叙話), 쌍석정(謹次雙石亭原韻), 무등산(登瑞石), 장연사(長淵祠奉安文忠宣公影幀), 정양재(次梁守默靜養齋韻), 요요재(次蓼蓼齋韻), 박노선의 오헌(次朴魯宣梧軒韻), 강윤원의 농은정(次姜允源農隱亭韻), 송암(次松菴韻), 송광사(松廣寺), 이상호 초은정(次李相皓樵隱亭韻), 경현사(景賢祠韻) 등에서 시문을 남겼다.

- 2020-04-08 | NO.116

-

- 정락교

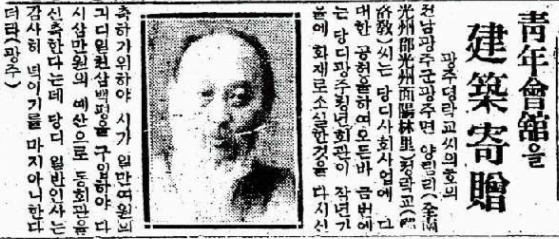

- 온양정씨(溫陽鄭氏)로 참봉(參奉) 벼슬을 역임한 양파(楊波) 정락교(鄭洛敎, 1863~1938)는 광주 양림동에 살았다. 정락교는 구한말에 이 지역의 소문난 부자로 많은 공덕을 쌓았으며, 시문(詩文)에 조예가 깊었다고 한다. 정락교는 1920년 3월 30일 전라남도 광주군 송정면 송정리에 세운 湖南物産(株)의 이사로 있었으며, 광주부 양림정 157에 1934년 11월 8일에 세운 楊波農場(合名)의 정상호(鄭尙好)와 공동대표였다.1905년(고종 42년 3월 2일) 慶基殿參奉으로 임명됐으나 10여일 뒤인 3월 13일에 의원면직되었다.朝鮮總督府官報 1916년 9월 5일에 따르면 9월 1일자로 조선총독부 산하 全羅南道地方土地調査委員會 臨時委員에 任命됐다.1919년(大正8年 4月 30日) 광주 참사(參事)를 지냈다는 기록이 있다. 당시 주소는 光州郡 孝泉面 楊林里이다. 1919년 9월 8일 <朝鮮總督府官報> 2137에 10명으로 무역업을 하는 湖南物産(株)을 설립했다.朝鮮總督府官報 1920년 2월 16일에 따르면 2월 9일자로 鄭洛敎 외 23명이 자본금 150萬圓으로 全羅南道 光州에 株式會社 湖南銀行을 설립하고 木浦에 支店을 두었다고 하여 지역 은행 설립에도 주도적으로 참여했다.1926년 4월 28일자 동아일보에는 광주 鄭洛敎씨의 호의로 光州靑年會館을 建築寄贈했고, 1938년 5월 4일자 동아일보에 유지(遺志)에 따라 광주 22개 학교에 1600원을 희사한 것으로 나타났다.

- 2019-08-01 | NO.115

-

- 정만기

- 정만기(鄭萬紀)는 《호남절의록》에 충무이공순신동순참좌제공(忠武李公舜臣同殉參佐諸公) 편에 소개되어 있다.湖節3上-098-2, 光州, 壬辰, 殉節深河 -《호남절의록》(1799)임진왜란 공신록 명단에 보면 선무원종공신 2등급에 정만기 주부主簿의 이름이 있다.

- 2020-04-02 | NO.114

-

- 정만종(鄭萬鍾)

- 정만종(鄭萬鍾, ?~1549)의 본관은 광주, 자는 인보(仁甫), 호는 조계(棗溪)이다. 증조부는 정지하(鄭之夏), 조부는 정계우(鄭繼禹)이고,부친은 정윤적(鄭允績)이며, 어머니는 신자강(申子杠)의 딸이다.1513년 사마시에 합격하여 진사가 되었고, 1516년(중종11) 별시문과에 을과로 2등 2위(탐화랑)로 급제하여 1520년 경연기사관·사서·정언 등을 지냈다. 1526년(중종 21) 경상도도사(慶尙道都事)에 제수되었는데, 6품이 된 지 겨우 17개월 만에 5품으로 오른 것은 부당하다는 사헌부의 반대를 받았다. 이어 1527년 지평·헌납이 되어 정병(正兵)의 입역(立役) 과다의 폐단을 지적하였다. 2년후 능성현령으로 나가 직무를 태만히 한다 하여 치죄당하기도 하였다. 이어 장령·집의 등 언관을 거치면서 행신(幸臣) 김안로(金安老)의 비행을 공격하기도 하고, 향촌교육의 내실화를 건의하는 등의 언론활동을 폈다.1536년부터 사간·응교·전한 등 주로 언관직과 문한직(文)을 역임하며 김안로(金安老) 등 대관의 잘못을 탄핵하는 한편 악폐를 제거하고 향촌교육을 진흥할 것을 주장하였다.1528년 승정원우부승지 등을 지내고 1538년 형조참판을 역임한 후에 1539년 예조참판으로 진위사(陳慰使)가 되어 명나라에 다녀왔다. 그후 한성부좌윤·호조참판·충청도관찰사·동지중추부사·예조참판 등을 거쳐 1550년 부총관으로 동지춘추관사를 겸하여 《중종실록》의 편찬에 참여하였다. 이어 함경도관찰사·경상도관찰사 등을 역임하였다.

- 2024-11-18 | NO.113

-

- 정민구

- 정민구(鄭敏求)의 본관은 서산(瑞山). 자는 경달(景達), 호는 묵재(默齋). 과거에 뜻을 두지 않고 은거하여 어버이를 봉양하였다. 임진왜란이 일어나자 의병을 모아서 선조가 피난간 의주(義州)로 갔다. 사헌부감찰(司憲府監察), 비안현감(比安縣監) 등을 역임하였다.湖節3下-142-1, 光州, 壬辰, 大駕扈從 -《호남절의록》(1799)김장생 (金長生) 의 《거의록 (擧義錄)》에 정민구의 기록은 다음과 같다.字景達。號默齋。瑞山人。公游先生之門。不事擧業。隱居養親。壬辰亂以布衣召募義旅。赴義州。錄扈聖功。拜兵曹郞。遷司憲府監察。光海朝棄官歸鄕。癸亥反正。特除比安縣監。甲子适變。病未赴難。送子主簿之百。扈駕於公州。丁卯亂先生辟公爲募兵有司。領軍到全州。(居光州。) 和事成祗送鶴駕于礪山。丙子亂見檄文。沫血奮戈。到淸州。聞城下之盟。痛哭而還。因杜門謝世。

- 2020-04-02 | NO.112