인물

광주광역시 서구문화원에서 소개하는 광주의 역사, 문화, 자연, 인물의 이야기 입니다.

광주광역시서구문화원에서는 광주와 관련된 다양한 역사,문화 이야기를 발굴 수집하여 각 분야별로 소개하고 있습니다.

총 681건

-

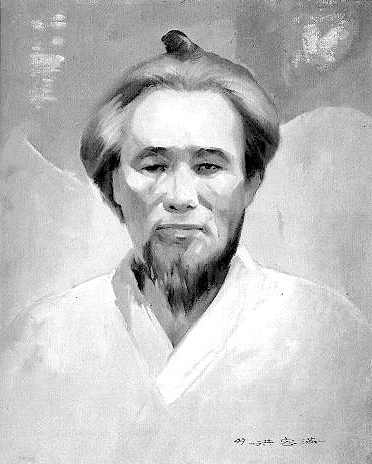

- 안종수 安宗洙 고종 32년(1895) 12월∼건양 1년(1896) 2월 9일

- 안종수 安宗洙 고종 32년(1895) 12월∼건양 1년(1896) 2월 9일안종수(1849∼1896)의 광주(廣州)이며, 자는 경존(敬尊), 호는 기정(起亭)이다. 아버지는 통사랑 선공감가감역을 지낸 안석우(安錫瑀)이다. 1882년 증광시 진사에 합격하여 우정총국 사사를 시작으로 1885년 교섭통상사무아문 주사, 1886년 외아문 주사로 있다가 개혁파인 김옥균(⾦⽟均)의 여당으로 성토되어 마도(⾺島)에 정배, 1894년 7월에 풀려난다. 1895년 1월에 탁지아문 주사로 복귀하여 2월에 내무아문 황해도시찰위원을 지냈다. 1895년 6월 24일 나주부 참서관으로 임명된다. 1896년 3월 4일 단발령의 강력한 시행을 추진하는 과정에서 나주의병들에게 피살을 당한다. 이로 말미암아 나주는 일시 의병이 지배하기도 하였으나 15일 만에 소탕되었고 이 과정에서 해남군수 정석 진(鄭錫珍)을 비롯한 많은 관련자들이 희생을 당하기도 하였다. 안종수는 1910년에 종 2품 규장각부제학으로 추증되었다. 특별한 점은 관직에 들어오기 전 1881년에 조사시 찰단(朝⼠視察團) 조병직(趙秉稷)을 수행하여 함께 일본을 가게 되는데, 일본에 머물렀을 때 근대화된 농법에 특별한 관심을 갖고 일본의 농학자 쓰다센[津⽥仙]을 통해 많은 농서를 구입하였다는 것이다. 귀국 뒤에는 서양식 근대농법을 소개한 『농정신편(農政新 編)』을 편찬, 1885년 광인사(廣印社)에서 간행하였다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-11-11 | NO.321

-

- 안준 安俊 태조 2년(1393) 10월 20일∼태조 3년(1394) 10월 2일

- 안준 安俊 태조 2년(1393) 10월 20일∼태조 3년(1394) 10월 2일안준(?∼?)의 본관은 순흥(順興), 호는 노포(蘆浦)이며, 아버지는 중랑장 안손주(安孫拄) 이다. 정몽주의 제자이다. 문과에 급제하여 우왕 때 남양부사, 연안부사를 지내고 전라 충청 경상 삼도체찰사, 봉상시 판사를 지냈다. 1392년 정몽주가 살해되자 그 일당으로 몰려 의령으로 유배되었다. 조선건국 뒤 태조 이성계가 함께 일하자 했으나 완강히 거절했다. 『금성일기』 「계유년 1393년」에 “목사 안준이 10월 20일 도임하였다가 갑술 (1394년) 10월 2일에 돌아갔다.”는 기록이 있고, 『금성읍지』“계유(1393년) 10월 20일 도임, 갑술(1394년) 10월 2일에 교체되었다.”는 기록이 있다. 시호는 충정(忠靖)이다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-14 | NO.320

-

- 안축 安舳 명종 8년(1553) 8월∼명종 9년(1554) 4월

- 안축 安舳 명종 8년(1553) 8월∼명종 9년(1554) 4월안축(1500∼1572)의 본관은 죽산(⽵⼭)이며, 자는 해빈(海賓), 호는 둔암(鈍庵)으로 보성 출신이다. 아버지는 의정부사록 안수륜(安秀崙)으로 문과 급제자이다. 1531년 식년 시에서 생원ˑ진사 양시에 합격하고, 1542년 정시(庭試)에서 을과에 1위로 급제하여 관직에 올랐다. 승문원 정자를 시작으로 병조좌랑, 호조좌랑을 거쳐 1547년 사간원 정언, 1548년 사헌부 지평, 영광군수를 거쳐 1553년 실록 편수관을 겸한 나주목사로 부임하였다. 그러나 1554년 3월 27일 실록에 명종이 “‘나주목사 안축은 마음을 써 구황을 하지 않았으니 먼저 파직시킨 뒤에 추고하라.’ 하였는데, 이는 구황어사 김홍도(⾦ 弘度)의 장계에 의한 것이었다.”라는 기록이 있고, 1554년 4월에 파직되었다. 이후 1557년에 춘추관 편수관 겸 남원도호부사를 맡았다. 낙향한 후 하서 김인후(⾦麟厚), 석천 임억령(林億齡)과 함께 어울려 ‘호남의 세 높은 선비’라는 뜻의 호남 삼고(湖南三 ⾼)로 불렸다. 『금성읍지』에는 “춘추편수관을 겸하여 계축(1553년) 7월에 도임하였고, 동년 대한해 때 광양에서 본주까지 주변 11개 지역이 우심하여 구황하여야 하는데 성실히 하지 않는다는 어사 이조좌랑 김홍도의 장계에 따라 갑인(1554년) 4월에 파직 당하여 고향 보성으로 돌아갔다.”는 기록이 있다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-15 | NO.319

-

- 안충달(安忠達)

- 안충달(安忠達, ?)의 본관은 죽산(竹山)이며, 자는 효언(孝彦), 호는 하곡(荷谷)이다. 증조부는 안맹손(安孟孫), 조부는 안순정(安順貞), 부친은 장사랑(將仕郞) 안린(安鱗)이다. 부인은 노극창(盧克昌)의 딸 함평노씨(咸平盧氏)이다.《국조문과방목(國朝文科榜目)》에 의하면, 안충달은 1525년(중종20) 생원 3등 36위에 입격하였고, 1534년(중종29)에 식년시 을과에 2위로 급제하여 과거를 통과하였다[당시 을과 1위는 퇴계 이황이었다].그러나 과거 급제 이후 안충달의 행적은 거의 보이지 않는다. 현령과 예조정랑을 지냈다고 한다. 조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)의 1540년(중종 35) 기사에 ‘좌랑 안충달’이라는 짤막한 세주(細註)가 안충달에 관한 기록의 전부일 뿐이다.안충달이 속한 죽산안씨(竹山安氏)는 본래 광주 지역에 터를 잡고 살았는데, 송계 (松溪) 노극창(盧克昌, 1482~1568)이 남원부사로 재임할 때 자신의 고향인 함평으로 내려오던 중 광주 지역에서 안충달을 만났고, 문장이 특별히 뛰어난 것을 보고는 안충달을 사위로 맞아들였다.이것이 계기가 되어 안충달 가문은 지금의 전라남도 함평군 나산면 나산리 대정(大正)마을, 동신(洞新)마을 일대에 정착하였다.전라남도 함평군 나산면 나산리 대정마을에 있는 나산사(羅山祠)에 죽산안씨 8세 안충달(安忠達), 안여해(安汝諧, 1657~1691), 안여기(安汝器), 안치택(安致宅, 1702~1777) 등 4분을 향사해서 모시던 죽산안씨 문중 서원이었는데, 대원군의 서원철폐령으로 훼철되면서, 위 네 분에 대해서 기념할 만한 것을 안시용이 기거했던 곳을 사현각(四賢閣)이라 이름하여 1908년에 새롭게 만든 것으로 보인다. 그의 셋째 아들 안사활(安士姡)은 1592년 임진란이 일어나자 김상충(金尙忠) 등과 창의했고, 진주성 싸움에서 전사하는 충인이었다.“황금이 가득한 상자를 자식에게 물려주기보다는 경서 한 권을 제대로 가르치는 것이 훨씬 낫다.遺子黃金滿籯 不如一經 漢書 卷73 韋賢傳"

- 2024-11-18 | NO.318

-

- 양경매

- 양경매(梁景梅), 湖節4中-114-4, 光州, 甲子, 扈從-《호남절의록》(1799)

- 2020-04-02 | NO.317

-

- 양산룡(1552~1597)

- 양산룡(梁山龍)의 본관은 제주. 자는 우상宇翔이다. 부친은 송천 양응정이며 어머니는 죽산박씨로 판관 박중윤의 딸 사이에 차남으로 1552년 박뫼마을에서 태어났다. 어려서부터 총명하여 15~16세부터 문장이 뛰어났다. 율곡 이이와 우계 성혼의 문하에서 글을 배워 23세에 생원시에 합격하였다. 41세에 임진왜란을 맞게 되자 송제민(宋濟民)ㆍ양산숙(梁山璹) 등과 더불어 의병을 일으켜 김천일 휘하에 들어가서 아우인 양산숙을 부장으로 하고 자신의 아들인 양상건을 종사관으로 임명하였다. 1592년 5월16일 김천일(金千鎰), 양산룡(梁山龍)ㆍ양산숙(梁山璹) 등은 의병을 모아 6월3일 서울을 향해 북진하는 출병식을 열었다. 그 장소가 바로 나주의 금성관이다.얼마 후 아우인 양산숙梁山璹이 진주 남강에 몸을 던져 절사하였다는 비보를 듣고 달려가 시신을 찾으려고 하였으나 찾지 못하고 초혼장招魂裝으로 아버지 양응정의 묘 아래에 장사하고 모친의 슬픔을 달래는데 온갖 효성을 다하였다. 정유재란이 일어나 왜군의 횡포가 극심하자 피난을 위해 일가족을 배에 싣고 무안의 삼향포(지금의 몽탄강)에 다다랐을 때 적선이 들이닥쳐 화를 당하게 되자 적을 크게 꾸짖고는 대성통곡을 하면서 어머니 죽산박씨를 모시고 바다에 뛰어들어 절사하였다. 1635년 나라에서는 양산룡에 대하여 효자 정려를 내렸다.

- 2020-05-08 | NO.316

-

- 양산숙(1561~1592)

- 양산숙梁山璹의 본관은 제주濟州. 자는 회원會元. 기묘명현 학포 양팽손梁彭孫의 손자이며, 대사성을 지낸 양응정梁應鼎의 셋째 아들이다. 광산구 어룡동 박메마을 출신으로 성혼의 문하에서 수업하였으며, 벼슬에 뜻을 두지 않고 경서에 전심하였으며 천문ㆍ지리ㆍ병학에도 뛰어났다.양산숙이 다섯살 난 어느날 아버지 송천공이 그 손목을 잡고 들에 나가 논밭을 살피다가 문득 아들을 시험해 보기 위해 질문했다.밭을 갈고 있는 소와 말을 가리키며 산숙아 너는 저 소와 말 가운데 하나를 가지라면 어느 것을 갖겠느냐? 이 물음에 어린 산숙의 입에서 거침없이 다음과 같은 대답이 나왔다. 말은 남자의 보배입니다. 천하를 마음대로 돌아 다닐 라면 말이 없으면 안 됩니다. 그래서 저는 말을 갖겠습니다. 음 참으로 훌륭한 생각이다. 그 마음 잊지 않도록 하여라. 산숙은 나이 열 살이 되기 전에 벌써 학문이 깊어 주위 사람들을 놀라게 했다. 열여섯 살 때 산숙은 아버지가 의주목사(義州牧使)로 부임함에 따라 그곳으로 갔다. 만원(萬院)이라는 곳에 이르렀을 때 우연히 그 당시의 대학지인 미암 유희춘(眉岩 柳希春)을 만나게 되었다. 유희춘은 산숙의 기상이 늠름하고 행동이 진중한 것을 보고 이렇게 말했다. 이 아이는 마음이 항상 평온하고 선(善)과 정의(正義)를 좋아하겠다고. 16세 때 형 산룡(山龍)과 병법(兵法)을 논의 하다가 아버지로 부터 진도(陣圖:진터의 그림)를 받아들고 연구한 끝에 합변의 원리(合變의 原理:합하면 변화하는 법칙)등을 익히기도 하였다. 그 뒤에 우계 성혼(牛溪成渾)의 문하에서 학문을 닦았다. 스승 성혼은 양산숙의 영득함에 탄복하여 항상 나이 어린 그에게 유지지사(有志之士)라 존칭을 했다고 한다 .큰 뜻을 품은 선비라는 뜻이다. 그는 성혼문하에서 공부를 마친 뒤 반계(蟠溪)라는 곳에 정사(精舍:학문을 닦기 위해 지은 집)를 짓고 수양에 힘썼다. 그는 1555년 왜구(倭寇:일본해적)가 고흥 손죽도(損竹島)를 침범하자 만호(萬戶) 이대원이 이를 맞아 싸우다 전사했다는 애기를 듣고 슬픔에 잠겨 잠을 이룰 수가 없었다고 한다. 그가 26세 되던 해 가을 대마도주(對馬島主) 다찌바나 야스히로(橋康廣)라는 자가 왜의 사신으로 건너와 강화조약(講和條約)을 맺기를 청해왔다. 양산숙은 남원에 사는 양대박(梁大樸, 義兵장으로 고경명과 같이 금산에서 순절)을 찾아가서 같이 일본사신(日本使臣)의 거동을 살필 것을 약속하고 두 사람은 국왕의 사신(使臣)처럼 가장하고 영남(嶺南)으로 향하였다. 실은 다찌바나란 자는 강화조약을 맺으로 온 것이 아니라 우리나라의 방위태세(防衛態勢)를 살피러온 첩자였다. 그자는 우리나라에 상륙하여 동래부사(東萊府使)가 술대접하는 자리에서 일부러 술잔을 떨어뜨려 깨버리는 무례를 저질렀다. 이 말을 전해들은 양산숙과 양대박은 다찌바나가 일본첩자 라는 확신을 가졌다. 얼마 후 양산숙과 다찌바나는 동래부사의 소개로 인사를 나누게 되었다. 그 석상에서 다찌바나가 대뜸 시비를 걸어왔다. 물론 통역을 통해서였다. 당신이 찬 칼을 왜 그리 짧으냐? 즉 우리나라의 무방비를 비웃은 것이다. 그대가 가진 창은 너무 길어서 그대의 운신을 그릇칠 것이다. 그러자 다찌바나는 황급히 말에서 내려 나부시 절을 하고 상주(尙州)까지 동행해주기를 간청했다. 다찌바나는 상주에 도착하자 목사 송응동(宋應洞)이 잔치를 베풀고 기생들의 춤이 시작되었는데 다찌바나는 송목사의 늙은 모습을 보고 통역을 시켜 나는 여러 해 동안 싸움터에서 살아서 이렇게 수염과 머리털이 희게 되었소이다만 사또께서는 늘 기생속에 파묻혀 아무런 근심 걱정 없이 지내셨을 것인데 왜 그렇게 허-였습니까? 하고 비꼬았다. 자리를 같이한 양산숙은 그 말을 듣고 울화통이 터졌지만 상대가 한나라의 사신이니 만큼 꾹 참을 수 밖에 다른 도리가 없었다. 그것이 우리의 방비가 없어서 당하는 수모라 생각하니 절분하기 이를 데가 없었다. 그는 고향 광산으로 돌아와서 더욱 무예를 닦고 학문에도 힘을 썼다.1592(선조25년)년 임진왜란이 일어나자 양산숙은 고향인 박메마을로 와서 형 산룡(山龍) 동생 산축(山軸)과 더불어 목이 메이도록 통곡을 하며 어머니 죽산박씨(竹山朴氏)앞에 자기의 소신을 아뢰었다. 어머님 저희들 삼형제는 나라가 위태로운 이때 나라를 구하기 위해 목숨을 바치기를 뜻을 모았습니다. 용서를 바랍니다. 여느 어머니 같으면 그 무슨 당찮은 소리냐-. 나라를 지키는 군사들이 있는데. 하고 펄쩍 뛸 것이다. 그러나 박씨부인은 그렇지가 않았다. 오히려 그 뜻을 가상히 여기고 타이르듯 말했다. 우리 집안은 세록(世祿)이 있는 가문으로 나라의 은덕을 많이 입은 가문의 자제로서 마땅히 그래야 하느니라- 돌아가신 아버님께서도 늘 남쪽에 왜침의 징후가 있으니 그때가 오면 나라를 지키는데 신명을 바쳐야 하느니라 하셨습니다. 어머님 저희들의 뜻을 헤아려 주셔서 감사하옵니다. 이렇게 3형제는 거의(擧義)하기로 결심을 했다. 나주에서 창의하여, 김천일을 맹주로 삼고 양산숙은 부장이 되었다. 그 뒤 김천일과 함께 북상하여 수원에 출진하여 활약했다. 강화도로 이진할 무렵, 곽현과 함께 주장의 밀서를 가지고 해로를 통해 의주 행궁行宮(임시 궁궐)에 도착하여 선조에게 호남ㆍ영남의 정세와 창의활동을 자세히 보고하였다. 이 공으로 공조좌랑에 제수되었다. 돌아올 때 호남ㆍ영남에 보내는 교서를 받아 남도에 조명을 하달하였다. 적이 남도로 퇴각하자 김천일과 함께 남하하여 진주성에 들어갔으나 침공하려는 왜의 대군 앞에 군사가 부족하자 명나라 장군 유정의 군진에 가서 군원을 강청하였으나 실패하였다. 할 수 없이 단신으로 입성하여 적과 끝까지 항전하다가 김천일과 함께 남강에 투신 자결하였다. 동서분당 때 서인으로 조헌(趙憲)과 함께 이이(李珥)·성혼을 지지하며 동인 이산해(李山海)·유성룡(柳成龍)을 배격하는 소를 올렸다. 사후에는 좌승지에 추증되었으며, 시호는 충민이다. 나주의 정렬사旌烈祠, 진주의 창렬사彰烈祠에 제향되었다.

- 2020-05-08 | NO.315

-

- 양산축(1571~1597)

- 양산축梁山軸의 본관은 제주濟州이며 자는 유석維石이다. 1571년 박뫼마을에서 송천 양응정의 넷째 아들로 태어났다. 11세에 부친상을 당하였으며 예의범절이 어른들과 다름없었으며 두 형 양산룡梁山龍과 양산숙梁山璹을 본받아 차분한 마음으로 글을 외우고 읽었다. 어려서부터 총명하고 도량이 넓어 아버지 유언에 따라 일찍이 율곡 이이를 찾아가 대학을 배우고 1년 후 돌아왔다. 성인이 되어 제봉 고경명 문하에서 학업을 닦았다. 임진왜란이 일어나자 산룡, 산숙 두 형과 창의하였고 정유재란 당시 가족들과 함께 무안 삼향포로 피난 중 적병을 만나 함께 투신하여 순절하였는데 이때 나이가 27세였다.양산축의 부인 장흥고씨는 고경명 의병장의 손녀이다. 전 가족이 순절하던 날 고씨는 양산축의 뒤를 따라 바다에 몸을 던졌는데 두 여종의 도움으로 살아남아 뱃 속의 아이 만용을 낳아 후손을 잇게 했다.광주광역시 광산구 박호동에 있는 양씨삼강문은 충민공 양산숙 일가 7명을 기리기 위해 인조 13년(1635)에 세운 정려문(旌閭門)이다. 정려문은 충신, 효자, 열녀 등을 표창하기 위해 나라에서 그 동네에 세워주는 문을 뜻한다. 양씨삼강문은 정면 5칸·측면 1칸짜리 맞배지붕의 평범한 건물이다.

- 2020-05-11 | NO.314

-

- 양상기

- 양상기梁相基(1883~1910) 의병장은 1883년 광주군 서양면 니동(북구 중흥동)에서 태어났다. 본관은 제주이며, 호는 설죽雪竹이다. 의병장 양진여의 장남으로 어린 시절 풍암정에서 병서를 읽고, 무예를 닦았다. 20대 대한제국의 군인 진위대 병사 출신이었는데, 1907년 8월에 강제 해산되자 광주경찰서에서 순사로 근무했다. 1908년 4월 23일, 아버지가 의병장인 것이 알려져 순사직에서 면직되자 곧장 의병장인 아버지의 뜻을 따라 대일 항쟁의 길로 들어섰다. 1908년 5월에 독립적으로 거병하여 의병장으로 추대된 양상기 부대의 규모는 최대 80여 명이었고 주로 화승총으로 무장하였다. 이 부대의 편제는 도통장에 안판구安判九, 후군장에 이문거李文擧, 포군장에 안영숙安永淑, 도선봉장에 조사윤曺士允, 참모장에 유병기劉秉基 등이었다.양상기 의병부대는 구식군인이 참여한 평민부대로 김태원 의병장의 순국 뒤에는 그 부대원을 흡수 계승하였다. 양상기 의병부대는 ‘한국의 복구’를 주창하며, 군자금 모금, 밀고자 및 일진회원 처단, 일제 헌병분견소 습격 및 방화와 같은 활동을 펼쳤다. 1908년 11월에는 아버지 양진여 의병부대와 연합작전으로 200여 명의 의병을 거느리고, 광주수비대와 접전하여 크게 이겼으나, 이듬해인 1909년 4월 동복 서촌 전투에서 10여 명이 전사하는 피해를 입었고, 그해 5월 담양 덕곡리 전투에서는 23명이 전사하는 큰 피해를 입기도 하였다. 이는 무기의 열세도 있었지만 밀정들의 밀고로 일제 토벌대에게 기습을 당한 때문이었다. 1909년 12월, 양상기 의병장은 남원 도통리에서 은거 중 일제 토벌대에게 체포되었다. 양상기 의병장이 취조과정에서 귀순할 의사가 없느냐는 물음에 다음과 같이 답했다.“귀순할 뜻은 추호도 없으며 다만 죽음이 있을 뿐이다. 만일 내가 살아날 수 있다면 다시 의병을 일으켜 일제 침략자와 싸우겠다.”1910년 3월 29일 광주지방재판소에서 내란 강도 방화 및 살인 죄목으로 교수형을 선고받고, 대구공소원에 공소하였다. 1910년 5월 17일 대구공소원은 다시 동일한 죄를 적용하여 교수형을 공소하였다. 1910년 8월 1일, 아버지 양진여 의병장이 순국한 지 두 달 뒤, 똑같은 대구감옥소에서 아들 양상기 의병장 교수형이 집행되었다. 그는 “살아서 영광 있고 죽어서 애달프니, 몸은 비록 죽었어도 명성이 남았도다”고 유언을 남겼다. 그때 양상기 의병장 나이는 28세였다.광복 후 1977년 건국포장, 1990년 건국훈장애국장을 추서 받았다. 그의 묘소는 부친인 양진여와 함께 서구 매월동 산151-9 백마산 기슭에 모셔져 있다. 그의 호를 딴 설죽로가 아버지 이름을 딴 서암대로에 위치한 신안1교에서 시작이 된다. 임동과 신안동, 오치동, 용봉동, 매곡동, 일곡동에 이르는 6.6㎞에 달한다.

- 2018-05-28 | NO.313

-

- 양안용 梁安⿓ 우왕 13년(1387) 10월 17일∼우왕 14년(1388) 2월 6일

- 양안용 梁安⿓ 우왕 13년(1387) 10월 17일∼우왕 14년(1388) 2월 6일양안용(?∼?)의 인적사항이나 행적을 기록한 문헌은 확인이 어렵다. 『금성일기』 「정묘년 1387년」에 “목사 양안룡이 10월 17일 도임하였다가 무진(1388년) 2월 6일에 돌아 갔다.”고 기록되었으며, 『금성읍지』에는 “정묘(1387년) 10월 17일 도임, 무진(1388년) 2월 6일에 교체되었다.”는 기록이 있다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-14 | NO.312

-

- 양원준 광주 수령- 고려사절요 제11권 / 의종 장효대왕(毅宗莊孝大王)

- 무인 12년(1158), 송 소흥 28년ㆍ금 정융 3년 11월○ 문하시랑 평장사로 치사한 양원준(梁元俊)이 졸하였다. 원준은 서리 출신으로, 일찍이 간관이 되어서 정함을 탄핵할 때 고집을 꺾지 않아, 당시의 공론이 이를 중하여 여겼다. 성질이 청렴ㆍ검소하고 순진하고 정직하여 시종 한결같았으며, 집안 살림을 일삼지 않았고, 선사 받는 것을 멀리하여 문앞이 항상 쓸쓸했다. 일찍이 광주(光州)의 수령이 되었을 때, 아내가 시어머니 섬기기를 정성껏 하지 않는다 하여 내쫓았다. 처자가 울며 애걸하여도 끝내 허락지 않고 그 아내를 홀로 친정으로 돌아가게 하니, 사람들이 혹 그의 인자하지 못함을 기롱하기도 하였다.

- 2022-04-29 | NO.311

-

- 양유진 梁有珍 우왕 4년(1378) 4월 10일∼우왕 7년(1381) 2월 11일

- 양유진 梁有珍 우왕 4년(1378) 4월 10일∼우왕 7년(1381) 2월 11일양유진(?∼?)의 인적사항이나 행적을 기록한 문헌은 확인이 어렵다. 1378년 품계가 정순대부였다. 정순대부는 제5등급인 정3품 상계이다. 『금성일기』 「무오년 1378년」에는 “목사 정순대부 양유진이 4월 10일 도임하였고, 같은 해 10월에 통헌에 가자되었고, 경신(1380년)에 봉익에 가자되었으며, 신유(1381년)에 정무를 마치고 갔다.”고 기록되 었고, 『금성읍지』에는 “무오(1378년) 4월 10일 도임, 신유(1381년) 2월 11일에 정무를 마쳤다.”는 기록이 있다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-14 | NO.310

-

- 양일묵(梁鎰默)

- 양일묵(梁鎰默, 1876~1957)의 본관은 제주이고 자는 중오(重吾), 호는 회산(晦山)이다.광산구 임곡면 박호리에 거주하였다.부 : 梁相萬조 : 梁紀永증조 : 梁錫龜외조 : 全州 李致求처부1 : 全州 李奎淳처부2 : 全州 李周寬1924년 담대헌의 중건시 5냥을 성금으로 내었다.1929년 羅燾圭 문인들의 契에 참여하였다.

- 2020-08-05 | NO.309

-

- 양진여 梁振汝

- 양진여梁振汝(1862~1910) 의병장은 1862년 광주목 서양면 니동리, 현 중흥동 498-1번지에서 선비 양남중梁南中의 장남으로 태어났다. 본관은 제주이며, 자는 진여振汝, 호는 서암瑞菴이다. 장성군 불태산에 있는 정이암鄭李庵에서 수학했고 한말에 국운이 기울자 담양군 대전면 삼인산 뒷편에 풍정암風征庵을 세우고 많은 제자를 모아 글을 가르쳤다. 1904년 한일의정서가 강제 조인되자 의병을 일으킬 것을 결심하고 부인 밀양 박순덕朴順德 여사와 함께 주막을 하면서 거병준비를 하였다. 가산을 정리하여 인근 고을 10여 곳에 주막을 차려 의병을 일으키는 데 필요한 자금을 마련했는데, 이 일은 서암의 부인 박씨가 맡았다. 1905년에는 맏아들 상기相基로 하여금 대한제국 진위대에 입대하도록 했다.1907년 정미7조약이 체결되고 구한국군이 강제 해산되었다. 양진여는 이에 울분을 참지 못하고 1907년 10월 30여 명의 동지를 규합하여 의병부대를 조직, 광주 담양 창평 일대를 근거지로 의병활동을 시작하였다. 양진여 의병부대는 단독으로, 혹은 전해산 강판열 의병부대와 연합작전으로 일제 군경에 맞섰다. 장성 비치非峙 전투에서는 왜군 대군에게 포위되어 막심한 피해를 입었으나 담양 남면 전투에서는 왜장 요시다吉田를 죽였다.1908년 10월 23일에는 단독으로 담양에서 일본군 기병 2명을 기습 공격하고, 10월 26일에는 나까코지中小路 군조가 인솔하는 일본군 헌병과 순사로 편성된 이른바 폭도토벌대를 광주군 송정읍 신촌리에서 치열한 교전 끝에 물리치기도 하였다. 11월 25일, 담양 추월산에 머물고 있는 양진여 의병부대를 일본군 야마다山田 소위가 이끄는 토벌대가 공격해 왔다. 끝내 화력의 열세를 극복치 못하고 아군 15명이 전사하였다. 1909년 2월, 양진여는 새로 구성된 연합 의진에 총대장으로 추진되었지만 지병과 부상으로 원할한 활동은 하지 못하였다. 그해 3월 이후에는 양진여 의병부대는 사실상 와해된 채, 부대원 일부는 아들 양상기 의병부대에, 다른 일부는 새로운 독립부대로 활동하였다. 1909년 8월 일본군 2천2백여명의 대병력이 호남에 투입되어 남한 대토벌작전을 전개할 때 총상을 입고 장성군 갑향면 향정리에서 은둔하며 부상을 치료 중, 40여 명의 정찰대의 급습을 받고 체포되었다. 1909년 12월 13일 광주지방재판소에서 내란죄로 교수형을 선고받고 불복, 공소하였으나 대구공소원에서도 교수형을 받았다. 다시 고등법원에 상고하였지만 1910년 4월 13일 기각됨에 따라 교수형이 확정, 그해 5월 30일 대구형무소에서 형 집행으로 순국하였다. 그는 의병장으로 추대되어 “오늘 행하지 못하면 내일 행할 것이요, 금년에 죽이지 못하면 내년에는 기필코 죽이기로 맹서하였다”고 선언했다. 서암은 순국 당시 다음의 말을 남겨 비석에 새겨져 있다. “내 한 목숨은 아깝지 않으나 뜻을 이루지 못하고 죽는 것이 유감이다.”해방 후 1977년 건국훈장독립장을 추서 받았다. 그의 묘소는 아들 양상기와 함께 서구 매월동 산151-9 백마산 기슭에 모셔져 있다. 광주에는 그의 호를 딴 3.2㎞의 서암대로가 북구 동운고가에서 운암동, 신안동, 중흥동, 계림동을 지나 서방사거리까지 있다.

- 2018-05-28 | NO.308

-

- 엄덕록

- 엄덕록(嚴德祿), 湖節3下-178-1, 光州, 壬辰, 熊峙殉節-《호남절의록》(1799)

- 2020-04-02 | NO.307