인물

광주광역시 서구문화원에서 소개하는 광주의 역사, 문화, 자연, 인물의 이야기 입니다.

광주광역시서구문화원에서는 광주와 관련된 다양한 역사,문화 이야기를 발굴 수집하여 각 분야별로 소개하고 있습니다.

총 555건

-

- 조환 趙環 세종 12년(1430) 12월 15일∼세종 17년(1435) 12월 28일

- 조환 趙環 세종 12년(1430) 12월 15일∼세종 17년(1435) 12월 28일조환(?∼?)의 본관은 배천(⽩川)이며, 5대손이 중봉 조헌(趙憲)이다. 1404년 1월에 형조 도관정랑(刑曹都官正郞)이었다. 1430년 12월 2일 기록에 “나주목사 조환이 사조(辭朝) 하니, 인견하고 말하기를, ‘나주는 지경이 제주(濟州)와 연접하여 있기 때문에 도망치는 사람이 많으니, 너는 가서 그들을 안무하라.’하였다.”는 기록이 있다. 『금성일기』 「경술년 1430년」에 “12월에 신임 목사 통정대부 조환이 도임.”하였으며, 「을묘년 1435년」 에 “전 목사 조환이 상호군이 되어 12월 28일에 상경하였다.”라고 되어 있다. 『금성읍지』에는 “경술(1430년) 12월 25일 도임, 을묘(1435년) 12월 28일 상호군(上護軍)으로 발령받아 상경하였다.”는 기록이 있다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-14 | NO.45

-

- 조휘진 曺翬振 정조 19년(1795) 5월 22일∼정조 19년(1795) 8월 21일

- 조휘진 曺翬振 정조 19년(1795) 5월 22일∼정조 19년(1795) 8월 21일조휘진(1734∼1804)의 본관은 창녕(昌寧), 자는 휘세(輝世), 아버지는 통훈대부 행 산청현감을 지낸 조윤적(曺允迪)이다. 1777년 증광시 생원에 합격하여 영희전 참봉을 시작으로 1779년 장흥고 주부, 1780년 의령현령·함열현감, 1783년 신천군수, 1787년 밀양부사, 1794년 부사과를 역임하였다. 1795년 5월 10일 나주목사로 제수되어 5월 22일 도임하였다. 1798년 부평부사, 1803년 부호군, 1804년 2월 돈녕도정을 역임하 였다. 『금성읍지』에는 “을묘(1795년) 5월 22일에 도임하였고 동년 8월에 안주목사와 서로 바꾸기로 하여 8월 21일에 이임하였다.”고 기록되었다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-11-07 | NO.44

-

- 조흡 曺恰 태종 9년(1409) 12월 5일∼태종 12년(1412) 5월 13일

- 조흡 曺恰 태종 9년(1409) 12월 5일∼태종 12년(1412) 5월 13일 조흡(?∼1429)의 본관 창녕(昌寧)이며 호는 퇴사헌(退思軒), 봉호는 옥천군(⽟川君), 초명은 조흡(曺洽)이다. 할아버지는 문하시중을 지낸 창성부원군 조민수(曺敏修)이다.1400년 ‘제2차 왕자의 난’에 공신이 되었다. 1405년 동북면경차관 이후 상호군, 우군 첨총제, 가선대부 좌군도총제부 동지총제, 1408년 전라도절도사, 나주목사를 지낸 뒤전라도절제사, 풍해도병마도절제사, 영길도도순문사, 우군 도총제, 중군 도총제를 지냈 다. 1401년(태종 1) 공전과 노비를 내려준 사패왕지와 1406년(태종 6) 좌군도총제부 동지총제 임명, 1409년(태종 9) 중군도총제 임명, 1425년(세종 7) 우군도총제 임명 고신 왕지 3건이 보물이다. 시호는 공희(恭僖)이다. 『금성일기』 「기축년 1409년」에 “병마 도절제사 겸 판목사 조흡이 11월에 나주에 왔다가 임진(1412년)에 중군총제가 되어 돌아갔다.”고 기록되었으며, 『금성읍지』에 “기축(1409년) 12월 5일 도임, 임진(1412 년) 5월 13일 중군총제(中軍摠制)로 승진하여 떠났다.”는 기록이 있다. 『세종실록』 그의 졸기에 세종이, “ 안으로는 곧음을 지키고 밖으로는 삼가고 경계하였도다. …… 들어와서는 나라를 지키고 외적을 막는 책임을 맡았고, 나가서는 분주히 다니며 국가의 힘을 선양하는 노고가 있어서 자못 우리 왕가에 공로가 있으매 내 마음 속에 잊히지 않더니, 홀연히 부음이 이르니 마음이 아픔이 실로 깊도다.”라고 치제하였다. 순창 예천사(禮川祠)에 배향되었으며, 시호는 공희(恭僖)이다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-14 | NO.43

-

- 조희 曺禧 중종 37년(1542) 9월∼인종 1년(1545) 윤1월 8일

- 조희 曺禧 중종 37년(1542) 9월∼인종 1년(1545) 윤1월 8일 조희(1490∼1564)의 본관은 창녕(昌寧)이며, 자는 중경(仲慶) 또는 경원(慶原)이다. 담양 운제에서 대대로 살다 부친을 따라 순창(淳昌)으로 옮겨 살았다. 부친은 조숙덕(曺淑德)이 다. 1513년 계유 식년시 진사 2등 22위로 합격하였으며, 1517년 정축 별시 병과 3등 6위로 급제하였다. 관직은 온성판관, 평안도도사, 병조정랑, 통례원 봉례를 역임한 후 1542년 9월에 나주목사로 부임하였다. 1545년 윤1월 8일 사헌부가 나주목사 조희의 탐욕으로 온 고장 사람들이 원망하고 있다고 탄핵하여 파직 당하였다. 『금성읍지』에는 “임인(1542년) 9월에 도임하였고, 을사(1545년) 윤1월에 체직하였다.”는 기록이 있다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-15 | NO.42

-

- 조희일(趙希逸, 1575~1638) 광주목사

- 허균(許筠)과도 교유했고, 문장과 서화에 모두 재능이 있었으며, 삼사(三司)에 있을 때 직언을 서슴지 않았다고 한다. 광주목사(使), 예조와 형조의 참판, 승문원 제조, 경상 감사 등을 역임하였다. 창계의 외조부 조석형(趙錫馨)의 부친이다. 1660년(현종1) 진사시에 입격한 뒤 동복 현감(同福縣監), 태인 현감, 호조 정랑, 합천 군수(陜川郡守) 등을 역임하였다. 기사환국 때 관직을 버리고 파주(坡州)에 은거하다가 호서(湖西)의 덕산(德山)으로 옮겨 학문 연구에만 몰두하였다. 《丈巖集 卷14 郡守林川趙公墓誌銘, 韓國文集叢刊 157輯》창계(滄溪) 임영(林泳, 1649~1696)의 《창계집(滄溪集)》 제2권 / 시(詩) '마주 앉은 자리에서 외증조부 죽음 선생의 문집을 공손히 읽다가 〈중구일에 과거를 주재하다〉 시를 삼가 보고 문득 그 시운을 써서 외숙부의 영각 아래에 받들어 올리다[坐間敬閱外曾王考竹陰先生集伏覩試圍重九之作輒用其韻奉呈伯舅鈴閣下]'에서

- 2023-08-09 | NO.41

-

- 조희철 趙熙哲 철종 11년(1860) 3월 15일∼철종 11년(1860) 10월 21일

- 조희철 趙熙哲 철종 11년(1860) 3월 15일∼철종 11년(1860) 10월 21일조희철(1815∼?)의 본관은 풍양(豊壤)이며, 자는 성소(聖昭)이다. 할아버지는 한성판윤 조만원(趙萬元), 아버지는 가선대부 강원도관찰사를 지낸 조학년(趙鶴年)이다. 1843년 식년시 진사에 합격하고, 1844년 증광시 문과 병과에 급제하여 가주서를 시작으로 1845년 종부주부·병조좌랑·부사과, 1846년 정언, 1847년 부수찬·교리·병조정랑·헌납, 1848년 동부승지, 1850년 첨지, 1851년 우부승지, 1856년 동부승지, 1857년 형조참의를 지냈다. 1860년 2월 7일 나주목사로 제수되어 3월 15일 부임하였다. 1860년 8월 5일 전라감 사의 장계에 따라 의금부에서 나수하라는 전교를 내려 상경했다가 10월 21일 신병이 중하여 파직되었다. 1863년 우승지, 1864년 좌승지, 1865년 이조참판, 1866년 병조참판, 1867년 형조참판, 1868년 도승지, 1869년 대사헌, 1883년 호조참판, 1894년 호군을 역임하였다. 『금성읍지』에는 “경신(1860년) 2월 7일에 제수되어 2월 26일에 임금을 사조하고, 3월 15일에 부임하였으며 10월에 상경 체직되었다.”고 기록되었다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-11-11 | NO.40

-

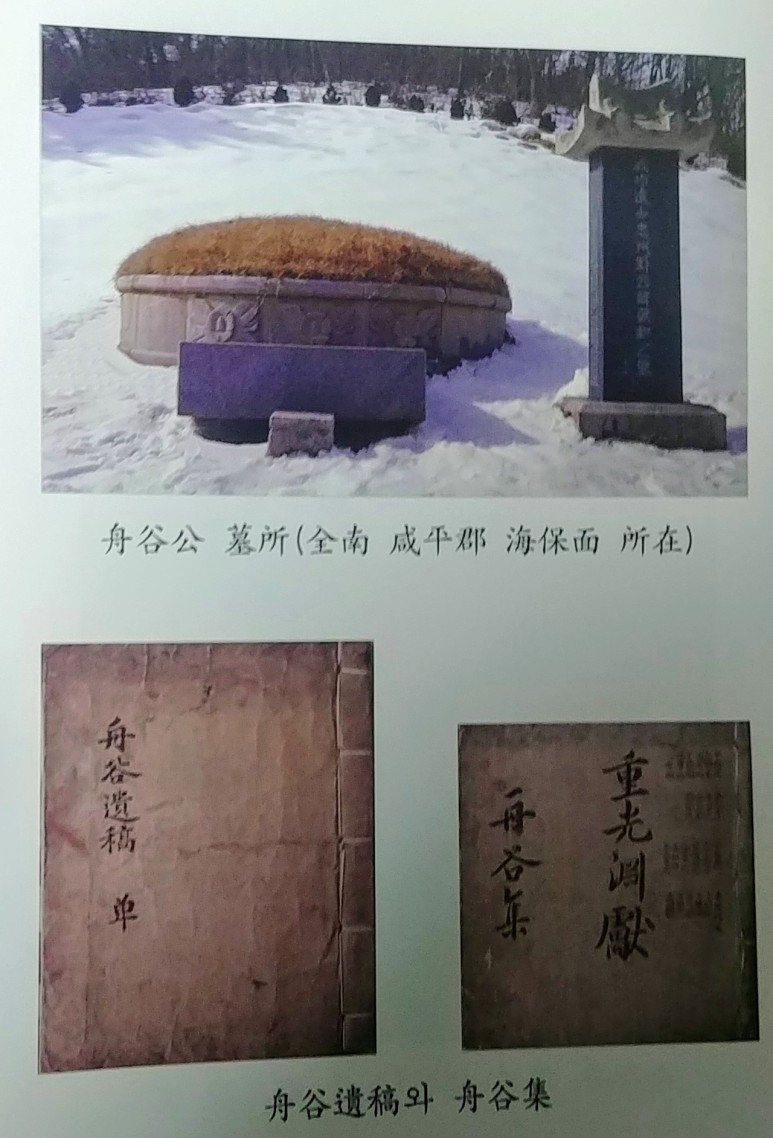

- 주곡(舟谷) 박치화(朴致和)

- 주곡(舟谷) 박치화(朴致和, 1655~1722)는 찬성공(贊成公) 박지흥으로부터는 8세손이요, 하촌공(荷村公) 박정으로부터는 7세손이다. 박태현(朴台鉉)의 둘째 아들로, 1655년 광주 하동(河洞, 현재 세하동 동하마을)에서 태어났다. 주곡(舟谷)은 태어날 때부터 영민(英敏)하고 두뇌가 명석(明晳)하여 어린나이에 이미 오경(五經)과 제자서(諸子書)를 암송했고, 문사부(文詞賦)의 성어(成語)들은 당시 뭇 세인들을 깜짝 놀라게 했다고 한다. 1681년(숙종 7년), 26세에 주곡(舟谷)은 진사시에 합격하고 태학(太學)에 유학하니 박학(博學)과 문아(文雅)에 있어 성균관(成均館)에서 앞선 이가 없었으며, 문사(文詞)가 웅대하고 화려할 뿐만 아니라 도덕과 인자온유(仁慈溫柔)함을 겸비하여 성명지제(性命之際)와 사물지미(事物之微)를 탐구하지 않음이 없었고, 사람을 겸손으로 대하니 티 없이 깨끗한 대선비라고 칭찬이 자자했다고 전한다.성균관에서 주곡(舟谷)은 당대의 명사들과 교류하며 시와 문장을 겨루고, 대적할 사람 없는 높은 수준에 올랐지만, 패악(悖惡)한 시대를 맞아 세상을 한탄하면서 벼슬에 뜻을 버리고 농고(聾瞽)로 편액(扁額)을 당(堂)에 걸고 칩거(蟄居)하며 일생을 마치게 된다.특히 주곡(舟谷)이 칩거하며 지은 박명사(博命辭)와 망미인사(望美人辭), 두 작품은 분수를 편안히 여기고 천명을 깨달으며, 물러나서도 임금을 잊지 못하는 굳은 지조를 노래한 작품으로 당대에도 높은 평가를 받았다. 당시 문인들은 이 두 작품을 중국 초나라 대시인 굴원(屈原)의 ‘천문(天問)’이나 ‘이소(離騷)’와 나란히 할 만하다고 평했다고 한다. 그리고 원려삼어부(遠癘三語符) 같은 산문에서는 도를 지키는 굳세고 바른 주곡(舟谷)의 삶에 대한 태도를 가늠해 볼 수 있다.주요 작품집으로는 필사본 주곡집과 정초본 주곡유고가 있다. 소문중 주곡공파의 파시조다.한편, 주곡(舟谷)은 늘그막에 서구 벽진동에 주곡정(舟谷亭)을 짓고 유유자적하며 지냈다. 후손 박하선(朴夏善)이 중건하고 원운을 남겼다.

- 2020-08-04 | NO.39

-

- 죽림 박경(1559~1616)

- 박경朴璟의 본관은 죽산, 호는 죽림竹林이다. 신라시조 박혁거세의 53대손이며 예빈시 정(禮賓寺正)을 지낸 박응현(朴應鉉)의 아들로, 직장(直長)을 지냈다. 동방 18현 중의 한 사람으로 평하고 있는 스승 사계 김장생金長生(1548~1631)의 문하에서 수학하였다. 임진왜란 때 광산구 임곡 광곡마을의 칠송정 주인 기대승의 장자 함재 기효증의 종사관이 되어 의곡義穀을 모아 운반하였다. 병자호란 때도 동생과 함께 의병을 창의하는 등 천성적으로 의리에 강한 인물이었다.임진왜란 때 백의종군 벼슬도 없이 선조임금을 모시고 피난 북행하는 공훈을 세운 죽산박씨의 중시조인 박경은 선조임금이 그 공을 인정하여 벼슬길에 나서기를 소명했다.그가 했던 일은 마음에서 우러난 충성심에서 비롯되었기에 이를 사양하고 여생을 초야에 묻혀 충성할 것을 아뢰었다. 왕이 이를 가상히 여겨 죽림처사(竹林處士)의 시호와 궤장을 내리고 1601년 가을 이곳에 국비로 용진산 북쪽 산허리 협곡이 이루어 물이있는 호적한 곳에 가학정駕鶴亭을 건립하게 하였다. 이후에도 영상 박홍구朴弘耉(1552~1624), 광해군에게 의리를 지킨 정승 좌의정 기자헌奇自獻(1562~1624) 등이 그에게 벼슬을 권했으나 그는 "번거로움을 싫어하고 고요함을 좋아함이 나의 본뜻이다. 쓸데없는 허명에 노예가 되어 나의 즐거움 바를 버릴 수 없다"라며 극구 사양했다. 정도전이 나주에 3년간 유배하며 썩은 조선을 설계하자 하며 개국을 꿈꾸며 산사에서 며칠을 머물고 갔다던 용진산 북쪽 기슭에는 400여 년의 사연을 품고 있는 유서깊은 가학정이 자리하고 있다. 가학정 현판은 1935년 중건 때 오산고보를 설립하여 학생들에게 민족사상을 고취하고 한말 마지막 사절이라는 염재 송태화(1872~1940)의 글씨이다. 일제가 당시 한국 국토의 30%에 해당하는 황무지를 아무런 보상도 없이 강점한 데 대해 이건하ㆍ이상설ㆍ안종덕 등과 함께 반대상소를 올리는 등 애국지사였던 노탄 송규현과 후손 박동춘의 중건기 등이 정자 내에 현액되어 있었다. 1979년에 재중수하고 지난 2007년 폭우로 무너져내려 많은 사람들이 안타까워 하는 중에 2012년 5월 광산구에서 남아있는 사진을 참고하여 비슷하게 재건하였다. 이 때문에 다시 중건한 정자에는 현판, 시판 등 아무 것도 없이 사라지고 상징적으로 남아있다.

- 2020-05-08 | NO.38

-

- 진만곡

- 진만곡(陳萬穀), 湖節3下-173-2, 光州, 壬辰, 熊峙殉節 -《호남절의록》(1799)1592년 임진왜란 선무 원종공신록훈

- 2020-04-02 | NO.37

-

- 최경흥 崔景興 영조 45년(1769) 9월 13일∼영조 45년(1769) 12월

- 최경흥 崔景興 영조 45년(1769) 9월 13일∼영조 45년(1769) 12월최경흥(1710∼?)의 본관은 해주(海州)이며, 자는 여행(汝⾏)이다. 아버지는 중훈대부 빙고별검을 지낸 최상겸(崔尙謙)이다. 1738년 식년시 진사에 합격하여 1739년 현릉참봉, 1740년 빙고별검, 1743년 형조좌랑, 1744년 창녕현감, 1749년 고양군수, 1754년 예천군수, 1757년 대구부사, 1759년 사복첨정, 1762년 인천부사에 부임하였는데, 1765 년 5월 재앙을 과장하여 보고한 죄로 파직을 당한다. 1769년 8월 21일 나주목사로 제수되어 8월 27일 하직하고 9월 13일 부임하였다. 『금성읍지』에는 “기축(1769년) 9 월 13일 부임하였고 같은 해 12월에 폄하 체직되었다.”고 기록되었다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-11-05 | NO.36

-

- 최관 崔關 태종 15년(1415) 8월 16일∼태종 18년(1418) 3월 25일

- 최관 崔關 태종 15년(1415) 8월 16일∼태종 18년(1418) 3월 25일최관(?∼1424)의 본관은 해주(海州)이며, 자는 자고(⼦固), 호는 월파정(⽉波亭)이다. 1377년(우왕 3) 진사시에 합격하고, 1382년(우왕 8) 문과에 병과로 급제하였다. 1392 년 예조총랑이 되었으나 정몽주의 일당으로 몰려 유배되었다가 조선개국 뒤 풀려났다. 1402년 서북면경차관, 예빈시윤, 지형조사를 지냈다. 1406년 의용순금사대호군, 순금 사, 1418년 좌사간대부, 판안동대도호부사, 이조참의, 한성부윤을 지냈다. 『금성일기』 「을미년 1415년」의 기록에는 “목사 최관이 8월 16일에 도임하였다가 무술(1418년) 3월 25일에 전사판사(典祀判事)로 선환되었다.”라고 되어 있는데, 전사는 봉상시(奉常寺)의 다른 이름이다. 『금성읍지』에는 “을미(1415년) 8월 16일 도임, 임술(1418년) 3월 25일 전사판사로 승진하여 떠났다.”라고 기록되었다. *전라감사편 참조*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-14 | NO.35

-

- 최선복 崔善復 세조 6년(1460) 2월 22일∼세조 7년(1461) 10월 21일 상경 사직

- 최선복 崔善復 세조 6년(1460) 2월 22일∼세조 7년(1461) 10월 21일 상경 사직최선복(?∼?)의 본관은 화순(和順)이며, 자는 자초(⼦初), 호는 두곡(⾖⾕)이다. 군사(郡 事) 최자해(崔⾃海)의 아들이다. 신장(申檣)의 둘째 사위로 신숙주와는 처남매제지간이 된다. 1438년 진사시에 합격하고 1447년 식년시 정과 4위로 문과에 급제한 후 정자, 집현전 박사, 우정자, 집현전 부수찬, 좌정언을 거쳐 1455년에 원종공신 1등에 책록되 었다. 1457년 사헌부 지평과 보덕을 거쳐 1460년 2월에 나주목사로 부임하여 1461년 10월까지 봉직하였다. 1463년 우부승지를 거쳐 1464년 원각사를 창건하고자 할때 부제조가 되었으며, 공조참의를 거쳐 1465년에 호조참의가 되었다. 『금성일기』 「경 진년 1460년」에 “신임 목사 봉정대부 최선복이 2월 22일 도임하였다.”고 되어 있으며, 「신사년 1461년」 기록에는 “목사 중직대부 최선복이 성균 대사성으로 선환되어 10월 21일 상경하였다.”고 되어 있다.『금성읍지』에는 “경진(1460년) 12월 12일 도임 하였고, 모월일에 성균관 대사성으로 발령을 받아 신사(1461년) 10월 21일 상경 사직 하였다.”라 되어 있는데, 도임일이 2월인데 12월로 잘못 기재한 것 같다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-15 | NO.34

-

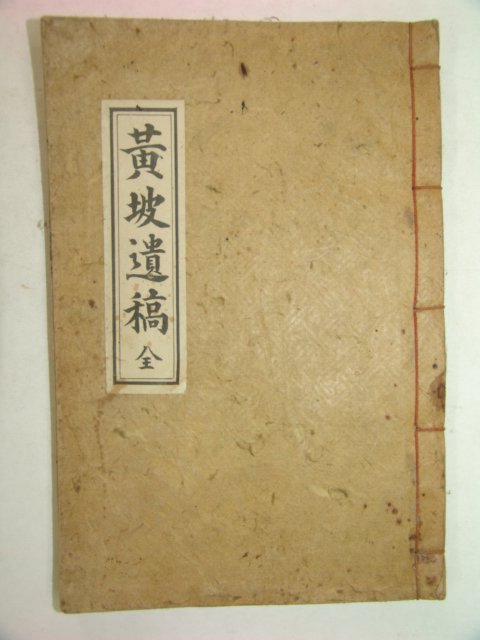

- 최신지 崔愼之

- 최신지崔愼之(1748~1822)의 자는 우신(又愼)이며, 호는 황파(黃坡), 본관은 경주이다. 1748년 정월 8일에 남구 지석동(유등곡면 황산리)에서 출생했다. 최송덕(崔宋德)의 아들이다.4,5세에 박찬혁(朴纘赫)에게 수업을 시작하여 미호(渼湖) 김원행(金元行, 1702년∼1772년)의 문인(門人)이다. 김원행은 김창집의 손자이며, 담헌 홍대용의 스승이기도 하다. 김원행 집안은 노론으로, 숙종 때부터 영조 때까지 정권의 핵심에 있었으나 집안의 어른들이 사형을 당한 뒤로, 평생 서원에 은거하며 제자를 키웠다. 스승 김원행은 최신지에게 ‘주일무적(主一無適)’이라는 글을 써주었다. 그 내용은 마음을 한 곳, 즉 경(敬)에 집중하고 다른 일에는 마음을 두지 말라는 뜻이었다. 스승이 사망하자, 스승의 아들 삼산재(三山齋) 김이안(金履安)을 따라 배우며 사귀었다. 김이안의 삼산재집(三山齋集)(卷之六)을 보면 최신지에게 보낸 글(「答崔愼之」)이 보인다. 부모의 장례와 관련된 글이다.최신지는 그에게서 배우고, 문집 황파유고(黃坡遺稿)를 남겼다.김선생이 졸하자, 그의 아들 삼산을 종유했다. 수촌 최정봉, 삼한 박효덕, 만원 오정원, 맥호 김수조, 상사 이창우 등과 친분이 두터웠다. 정조 21년(1797)에 광주목사 서형수(徐瀅修)의 추천으로 ⌈어정대학연의(御定大學衍義)⌋를 교정(校正)하였다. 이 교정작업은 정조가 직접 지시한 것으로 호남 지역 유생들이 참여하였다. 정조는 ⌈어정 대학연의(御定大學衍義)⌋외에 ⌈연의보(衍義補)⌋, ⌈어정 주자대전절약(御定朱子大全節約)⌋ 등을 저술한 뒤에, 특별히 호남지역 유생들에게 교정을 보라고 명령을 내렸다.이듬해인 무오(1798)에 국왕 정조는 “(교정을 보아) 올려 보낸 글들을 보니 뛰어난 구절과 훌륭한 작품이 많았다. 지금 이 재능을 살피고 장점을 비교하는 일은 곧 호남의 재능 있는 선비들의 명성을 널리 알리는 기회를 만들기 위함이다”라고 하면서, 호남 지역 유생들의 능력을 시험하기 위해 직접 과거 문제를 내서 과거시험을 실시했다. 시험장소는 광주(光州) 명륜당(明倫堂)이었는데, 장원을 차지한 사람은 고정봉(高廷鳳)과 임흥원(任興源)이었다. 최신지는 「어제경의조문책(御製經義條問策)」을 지었으나, 부친상을 당하여 뜻을 이루지 못했다. 이후에도 빈번히 좋은 기회를 놓쳤다.그는 부모상을 당하여 상복을 입었을 때는 고기와 술을 입에 대지 않았다. 그리고 비가 오나 눈이 오나 무덤 근처에 초막을 짓고 여묘살이를 하였다. 평소에는 속된 말을 잘 하지 않았으며, 게으름을 피우지도 않았다. 이 때문에 주변 사람들로부터 존경을 받았다.순조 16년(1816)에 직지 조만영이 그를 특천하였으나 그 뜻이 받아들여지지 않았다. 1822년 정월 75세에 졸하였다. 《황파유고》는 1921년 손 최상정이 편집, 증손 최윤환이 간행하였다. 『黃坡遺稿』는 4권 2책 77장으로 이루어져 있는데, 제1권에는 부와 시문, 서(書) 등이 수록되어 있고, 제2권에는 「어제경의조문공대(御製經義條問貢對)」가, 제3권에는 기(記), 잠(箴), 제문 등이, 그리고 부록에는 묘지명, 행장 등이 수록되어 있다.

- 2020-03-18 | NO.33

-

- 최연복(崔連福)- 정홍명의 기옹만필(畸翁漫筆)

- 정홍명(1582~1650)의 기옹만필(畸翁漫筆) ○ 최연복(崔連福)은 자는 경응(景膺)인데, 김영휘(金永暉)와 같은 마을에서 사이좋게 지냈다. 사람됨이 중후하고 근신하여 일생동안 남의 잘못을 말하지 않았으며, 교제하는 사람은 모두 한 고을의 착한 선비들이었다. 종신토록 《대학》 한 권을 읽었는데, 집주(集註)와 《혹문(或問)》을 아울러 통달하지 않은 것이 없었으며, 문을 닫고 종적을 숨기다가 이 세상을 떠났다. 이런 사람들은 생전 산골에 거주하여 이름이 알려지지 않으니, 슬픈 일이다.

- 2022-05-03 | NO.32

-

- 최옥호 崔⽟皓 중종 1년(1506)∼?

- 최옥호 崔⽟皓 중종 1년(1506)∼?최옥호(?∼?)의 본관은 전주(全州)이다. 아버지는 정랑 최보민(崔普敏)이다. 1476년 소경 전(昭敬殿) 참봉을 지냈으며, 1496년 부정(副正)으로 승진하였고, 1503년에 선공감 부정을 역임한 후 1506년에 나주목사로 부임하였다. 1512년에는 여주목사를 지냈는데, 『중종실록』에 의하면 사간원이 “최옥호는 전일 나주목사로 있을 때에 벼슬살이를 삼가지 아니하여 피폐를 가져왔으니, 개정하소서.”라고 하였으나 “최옥호 같은 사람은 큰 허물이 있는 것이 아니니 체직할 것 없다.”라 하여 윤허하지 않았다고 기록되어 있다.이후 1515년 성천부사로 옮겼으나 대간의 탄핵으로 체직되었다. 『금성읍지』에는 “정덕 1506 년에 도임하였으나, 이임한 날은 기록이 없다. 통정대부에 가자되었다.”라 되어 있다.*자료: 나주문화원(2023), 《국역 금성읍지》.

- 2024-10-15 | NO.31