전시

광주광역시 서구문화원에서 알려드리는 다양한 전시 입니다.

광주광역시서구문화원에서는 광주, 전남의 문화예술계의 다양한 소식과 이야기를 전해드립니다.

생의 길목에서 그려낸 깊은 6악장의 울림

한희원의 《생의 연작》을 다시 읽다

정인서

날짜 2025-04-22 20:34

한희원 작가의 《생의 연작》은 단순히 여섯 점의 그림이 아니다. 이는 한 인간이자 예술가, 그리고 삶을 관통해온 존재로서 자신에게 주어진 생의 시간을 통째로 화폭에 옮겨놓은 이야기라 할 수 있다. 탄생에서 죽음에 이르는 여정, 그 사이를 채우는 사랑, 기억, 시간, 안식이라는 감정의 파도는 누구나 겪는 보편적 체험이며, 동시에 작가 고유의 내면적 진실을 드러낸다.

이 연작은 200호에서 300호에 달하는 대형 캔버스 여섯 점으로 구성되어 있으며, 그 내용과 형식 모두에서 깊은 철학성과 감정의 밀도를 느끼게 한다. 이번 함평군립미술관 《빛과 안식》전에서는 이 연작이 처음으로 한 자리에서 완전하게 공개되었다. 특히 2023년 광주시립미술관 전시에서 공개되지 않았던 2점이 새롭게 포함되어 더욱 큰 주목을 받았다.

이번 연작은 ‘삶’이라는 하나의 서사를 여섯 개의 장면으로 나누어 구성한 것이다.

생의 연작1, 탄생, 2023, oil on canvas, 193.9×259cm

생의 연작1, 탄생, 2023, oil on canvas, 193.9×259cm연작의 첫 장면인 〈탄생〉은 푸르른 밤, 활 없이 바이올린을 연주하는 인물을 통해, 인간은 불완전한 조건 속에서도 자신의 삶을 시작한다는 메시지를 전한다. 활 없는 연주는 생명의 시작이 비정형적이며, 누구나 자신의 방식으로 인생을 연주해 간다는 존재론적 은유일 것이다. 어둠 속 대지에 점처럼 흩어진 불빛들은 새로운 생의 불빛이자, 저마다 다른 존재들이 피어나는 시작의 순간을 보여준다.

생의 연작2, 사랑, 2023, oil on canvas, 193.9×259cm

〈사랑〉은 강렬한 붉은 화면이 상징적으로 보여준다. 사랑은 눈부시면서도 고통스럽고, 아름다우면서도 덧없는 감정이다. 태양의 흑점이 폭발하듯 겹겹이 쌓인 색의 중첩은 사랑의 깊이와 복잡함을 표현하며, 인간이 반드시 겪게 되는 인생의 열정과 격정을 압축한다.

생의 연작3, 생과 기억의 파편, 2023, oil on canvas, 259.1x193.9

생의 연작3, 생과 기억의 파편, 2023, oil on canvas, 259.1x193.9〈생과 기억의 파편〉에서는 얼굴이 해체되듯 얽혀 있는 형상이 화면 전체를 가득 채운다. 이는 인간의 기억이 온전하지 않고, 감정과 순간들이 뒤섞여 자아를 형성한다는 것을 시사한다. 긁힌 듯한 질감과 흩어진 색감은 기억의 해상도이자 감정의 흔적이다. 이 얼굴은 단일한 인물이 아니라, 관계 속에서 구성된 수많은 얼굴의 축적이자, 자아의 복합성을 상징한다.

생의 연작4, 생의 시간, 2018, oil on canvas 259.1x193.9

생의 연작4, 생의 시간, 2018, oil on canvas 259.1x193.9〈생의 시간〉에서는 자연 속에 선 은둔자가 등장한다. 꽃과 숲, 바람과 함께 표현된 장면은 인간 존재가 자연과의 동화 속에서 본질을 성찰하는 시간을 보여준다. 티베트와 조지아에서의 체류 경험이 반영된 이 장면에서, 화면 하단의 꽃들과 상단의 어둠은 생의 덧없음과 무한성을 동시에 담고 있다. 은둔자의 뒷모습은 떠남이 아니라 자연 속에서 평온을 찾아가는 고요한 순례처럼 보인다.

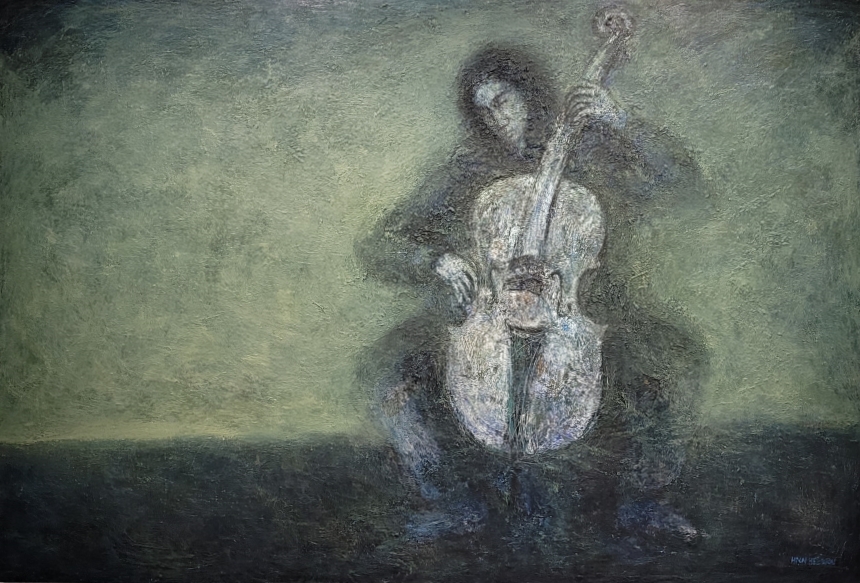

생의 연작5, 안식, 2023, oil on canvas, 291.5×197cm

생의 연작5, 안식, 2023, oil on canvas, 291.5×197cm〈안식〉은 하나의 무한 공간처럼 확장된 짙은 녹색의 화폭 속에, 첼로를 연주하는 인물을 배치한다. 활이 없는 연주는 〈탄생〉에서의 바이올린과 구조적으로 연결되며, 음악이 들리지 않음에도 오히려 침묵 속의 깊은 울림이 강하게 전해진다. 이 장면은 육체와 정신이 모두 지친 상태에서 비로소 도달하는 내면의 평온과 회복의 상징으로 읽힌다.

생의 연작6, 레퀴엠, oil on canvas, 259.1x193.9cm 2023

생의 연작6, 레퀴엠, oil on canvas, 259.1x193.9cm 2023마지막 장면인 〈레퀴엠〉은 죽음을 앞둔 인물이 십자가 앞에 담담히 앉아 있는 모습과, 그를 지켜보는 존재들을 통해 죽음의 숭고한 순간을 조형화한다. 붉은색과 흰색이 극명하게 대조되는 장면은 지옥과 천국, 혹은 생과 사의 갈림길을 상징하며, 하늘의 혼돈과 멀리 있는 하얀 집은 죽음이 끝이 아닌 또 다른 세계로의 이행임을 암시한다.

“나는 1980년대 민중미술부터 인간의 삶의 문제를 주제로 작업을 지속해왔다. 서정적인 풍경 속에서도 조형적인 시선보다는 삶과 인간의 모습을 투영하려 했다.

티베트 여행과 조지아에서의 1년간 혼자만의 생활은 인간의 생에 대해 진지하게 성찰할 수 있는 시간이었다.

‘탄생, 사랑, 기억, 시간, 안식, 죽음’을 주제로 한 200호에서 300호 규모의 대작 연작은 이러한 사유의 결과물이다.

오늘날은 가볍고 경쾌한 작품들이 많이 등장하는 시기이지만, 생의 문제는 어느 시대이든 작가에게 있어 자기만의 시각으로 깊이 있게 다룰 만한 주제이다.

이러한 과정을 거치며, 나는 진정한 안식과 위로를 담은 작품을 그리고 싶다.”

작가는 이 연작이 단순한 회화 실험이 아닌, 삶을 깊이 성찰하고 감정의 본질을 끌어올린 결과물임을 보여준다. 이는 현대미술의 가벼운 흐름 속에서 잃지 않으려는 무게이자, 묵직한 예술적 소명을 담은 고백이기도 하다.

한희원의 작업은 미술사 속 여러 작가들의 작업과도 유사한 정서를 공유한다. 예컨대 독일 표현주의 작가 케테 콜비츠(Käthe Kollwitz, 1867~1945)는 인간의 고통과 상실, 죽음을 주제로 한 연작을 통해 20세기 초 유럽의 비극을 묵직하게 담아냈다. 그녀의 ‘생과 죽음의 연작’은 인간의 존엄과 시대적 슬픔을 조형적으로 기록한 사례다. 콜비츠는 형상을 통해 감정의 본질을 끌어올렸으며, 한희원 역시 구체적 형상 속에서 보편적 감정을 조율하고 있다.

또한 프랑스 작가 피에르 술라주(Pierre Soulages, 1919~2022)는 ‘검은색 너머의 세계(Outrenoir)’를 주제로, 빛과 어둠의 경계에서 감정과 시간을 명상적으로 표현했다. 술라주의 검정은 단순한 색이 아니라 감정과 빛의 깊이를 드러내는 층위이며, 이는 한희원의 〈안식〉과 〈레퀴엠〉에서의 고요한 침묵과 정서적 파동과도 공명한다.

한희원의 회화는 이들처럼 강렬한 사회적 외침이 아니지만, 내면의 정적(靜寂) 속에서 감정의 저음(低音)을 오래도록 남긴다는 점에서, 조용한 회화적 잔상으로 깊은 인상을 남긴다.

2025년, 한희원은 일흔을 맞았다. 그는 생의 총합을 예술로 응답하며 우리에게 깊은 울림을 안겨주었다. 이제 우리는 그가 새로운 회화 속에 한국 사회의 구체적인 시간과 장소, 실존 인물의 이야기를 담아내 주기를 기대한다.

예컨대, 광주와 화순, 조지아와 티베트 등 그가 체류하고 사유한 지명을 배경으로, 그곳에서 마주한 사람과 사건을 서사화한다면 그의 작업은 ‘한 인간의 철학’을 넘어 ‘공동체의 기억을 담는 회화적 아카이브’로 확장될 수 있을 것이다.

카테 콜비츠의 대표작 〈칼 리브크네히트 추모〉(1920)에서는 그를 따르던 노동계급 추종자들이 애도의 눈빛으로 슬픔을 품고 서 있다. 한희원의 작업 역시 예술이 다시 사람의 이야기를 품는 언어가 되기를, 시대를 건너 감정을 전하는 매개가 되기를 바란다.

《생의 연작》은 한 인간의 내면 자서전이자, 우리 모두의 생을 은유하는 상징적 길잡이다. 여섯 장면은 고요하면서도 장엄한 형식으로 “나의 생도 이렇지 않았을까?”라는 질문을 던진다. 예술이 어떤 형식으로 삶을 기록하고 위로할 수 있는지를 다시금 생각하게 한다.

이번 전시는 2025년 4월 1일부터 5월 25일까지 함평군립미술관에서 열리고 있다.

이 전시는 삶의 여정에 대해 숙고해온 한 작가가 우리에게 건네는 조용하고 단단한 위로이며, 예술이 인간의 존재를 품는 가장 진중한 형식이 될 수 있음을 보여준다.

/정인서 미술평론가

- 이전글여백 속의 시적 울림, 정창기 초대전

- 이전글숨결, 스며들다 – 유동명 초대전에 부쳐

- 다음글다음글 없습니다.