전시

광주광역시 서구문화원에서 알려드리는 다양한 전시 입니다.

광주광역시서구문화원에서는 광주, 전남의 문화예술계의 다양한 소식과 이야기를 전해드립니다.

자연을 향한 예술적 감응과 존재론적 사유가 만나는 장면처럼 느껴진다. 갯벌이라는 특정한 장소성이 지닌 생명의 본질에 대해 작가는 “따스한 마음의 눈으로 보고 또 보아” 캔버스에서 응답했다.

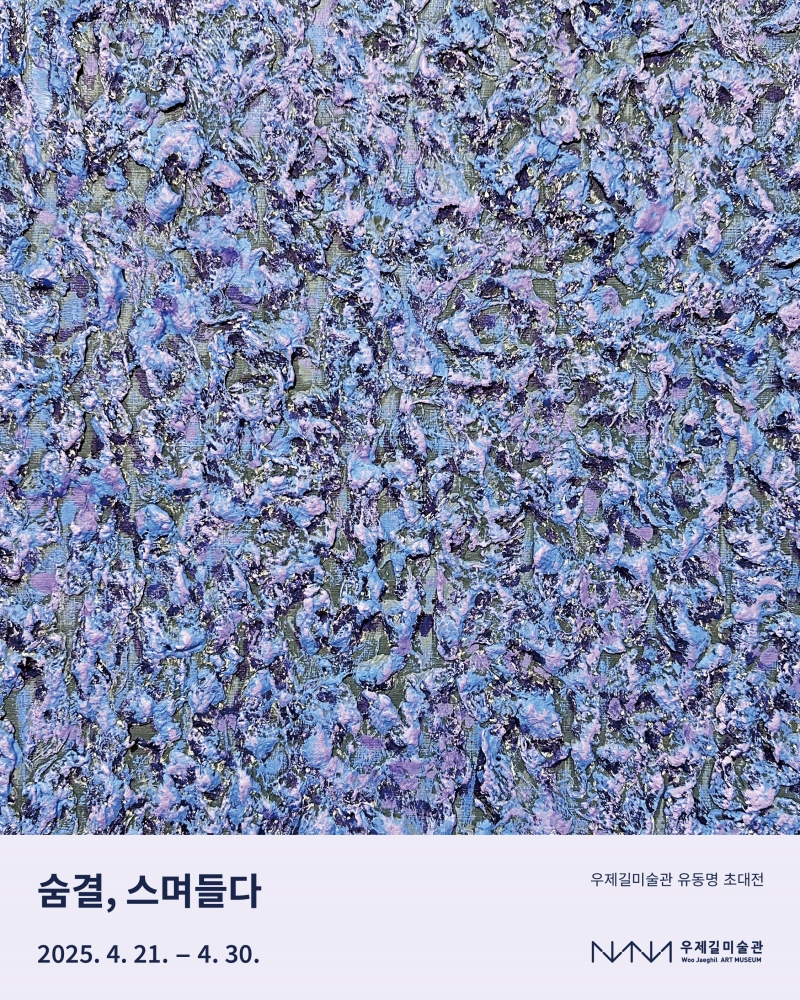

광주 우제길미술관은 유동명 작가의 초대전 《숨결, 스며들다》를 4월 30일까지 열고 있다. 이번 전시는 한 작가의 개인전을 넘어선다. 그것은 ‘그림’이라기보다는 오히려 ‘호흡’에 가깝다. 시각적인 풍경을 화면에 가득 채우는 동시에 내면의 울림을 강하게 이끌어낸다.

작가는 갯벌이라는 동적인 자연의 요소를 회화적 해석의 틀 안에서 다층적으로 구현하였다. 이는 독특한 재료의 운용에서 시작된다. 화폭 위에 닥종이를 반복적으로 덧대고, 손으로 두터운 표면을 만들어 갯벌의 질감을 형성했다.

그 위에 다양한 색조의 물감을 바르고, 다시 콜라주와 붓질을 얹는 방식으로 표현을 완성해 간다. 이러한 다층적 반복은 우연성과 필연이 교차하는 생명의 리듬과 같다. 자연의 시간과 인간의 시간, 의식과 무의식이 겹쳐지는 감각의 지층으로 보인다. 이는 시간의 축적을 상징적으로 구현하며, 작가의 몸과 정신이 깃든 수행의 기록이다.

유동명이 택한 주제는 ‘갯벌’이다. “원형적 본능이 숨 쉬는 갯벌의 생명력을 들여다보며”, “밀물 땐 바다였다가 썰물 땐 갯벌이 되는” 순환과 소멸이라는 철학적 주제를 “선으로, 면으로, 색으로” 표현했다. 그것은 생명, 사유, 존재, 그리고 자연으로 읽힌다.

여수 출신인 작가는 매일같이 바라보던 갯벌의 표면과 속살, 그 안에 숨은 존재들의 작은 울림을 캔버스에 담았다. 그것은 인간 존재와 닮아 있음을 천천히 드러낸다. 갯벌은 그에게 있어 모든 생명의 출발점이자 끝이며, 자연이 쓴 ‘시간의 일기’다.

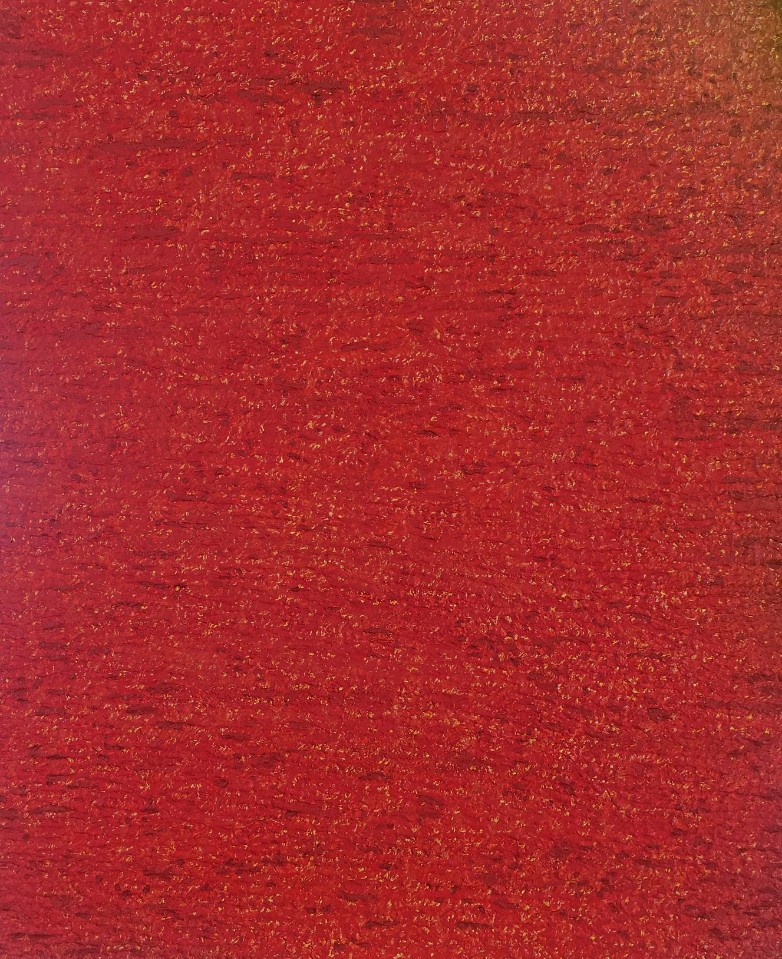

강렬한 붉은 톤이 화면을 지배하는 작품에서는 그 붉음이 단순한 열정이 아니라 갯벌의 생명력과 응축된 역사, 그리고 생명체의 심연을 함축하는 색처럼 화면 위에서 진동한다.

회색과 갈색이 섞인 작품은 바람이 깎고 물이 스민 자연의 흔적처럼 보이며, 지층의 단면을 연상케 한다. 보는 이로 하여금 흙을 더듬는 듯한 촉각을 불러일으킨다.

마른 들판에서 꽃잎이 흩날리듯 흩어진 질감을 보이는 작품은 점묘에 가까운 표현이 두드러진다. 이는 갯벌이 단지 습한 공간이 아닌, 무수한 ‘삶의 파편’이 깃든 장소임을 말해준다.

거의 회백색에 가까운 색조로 밀도 있게 형성된 표면은 지층을 압축한 듯한 물성의 깊이를 보여준다. 침묵 속에서 생명이 웅크린 에너지를 머금고 있다.

흘러내리는 듯한 색의 흐름은 마치 수면 위의 바람결 같으며, 푸른빛이 중심을 이루며 물과 하늘, 바다와 갯벌 사이의 경계를 허문다. 보는 이의 감정을 수면 위로 떠오르게 한다.

흘러내리는 듯한 색의 흐름은 마치 수면 위의 바람결 같으며, 푸른빛이 중심을 이루며 물과 하늘, 바다와 갯벌 사이의 경계를 허문다. 보는 이의 감정을 수면 위로 떠오르게 한다.

단색화의 극점에 가닿은 듯한 은회색의 표면이 인상적인 작품은 최소한의 정보만을 남긴 채, 관객이 화면 속으로 침잠하도록 유도한다. 이는 가장 정제된 감응의 공간이자, 비움의 미학을 느끼게 한다.

유동명의 작업은 동양 회화의 정신성과 현대 추상의 형식이 결합된 형태이다. 그가 표현하는 갯벌은 단순한 풍경이 아니라 일종의 존재론적 사유의 무대이며, 반복적 수행으로 쌓아 올린 시간의 지형도이다.

그의 색은 비어 있지만 충만하고, 정적인 화면은 오히려 동적인 감정을 내포한다. 이러한 작업 방식은 ‘사는 듯 멈춘 듯 흐르는’ 동양의 미감을 기반으로 한 현대적 명상화로 이해할 수 있을 것이다.

《숨결, 스며들다》는 유동명 작가가 자연의 순환과 시간의 기억을 화폭 위에 담아낸 전시이다. 이는 예술적 명상이자 회화의 본질로 귀환하는 한 편의 철학적 시편으로 읽힌다. 이 회화들은 격렬하지 않지만 깊고, 말은 없지만 큰 울림을 준다.

《숨결, 스며들다》는 유동명 작가가 자연의 순환과 시간의 기억을 화폭 위에 담아낸 전시이다. 이는 예술적 명상이자 회화의 본질로 귀환하는 한 편의 철학적 시편으로 읽힌다. 이 회화들은 격렬하지 않지만 깊고, 말은 없지만 큰 울림을 준다.

다만 아쉬움도 있다. 이 작품들은 마치 하늘에서 본 모습 같다. 미술관 벽면에 걸어둔 작품 외에도, 한두 점 정도는 바닥에 펼쳐 놓았더라면 갯벌의 본능적 감각을 더욱 생생히 느낄 수 있었을 것이다.

또한 오랫동안 유지해온 단색주의적 구성은 때로 반복적 패턴으로 읽혀 비평적 관점에서 아쉬움을 남긴다. 닥종이와 단색의 조합은 유동명만의 독창적인 언어지만, 때로는 그 형식 안에 스스로를 가두는 듯한 인상도 준다.

형식 실험이나 재료의 변주, 서사적 접근의 확장 등을 기대하고 싶다. 좀 더 ‘열린 회화’로 나아가는 원로 작가의 면모를 바란다면 지나친 욕심일까. 작가가 견지해온 수행성과 감응의 깊이를 바탕으로, 시각과 지각의 확장을 시도한다면 다양한 층위에서 관객과 더욱 깊이 호흡할 수 있을 것이다.

/ 정인서 미술평론가